Licinnya Bisnis Minyak Sawit (II)

Pemburu Rente, Penikmat Kacaunya Tata Kelola Sawit Indonesia

Ilustrasi kebun kelapa sawit (Foto: Sawit Watch)

law-justice.co - Kompleksitas masalah dalam tata kelola sawit Indonesia seolah mengalami jalan buntu untuk segera diselesaikan. Proyek biodiesel sebagai salah satu solusi di sektor hilir pun tidak luput dari masalah. BPK dan KPK mengendus berbagai persoalan, terutama subsidi yang dianggap menguntungkan para konglomerat sawit.

Sudah dua tahun sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, diikuti oleh Inpres Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, namun tata kelola sawit Indonesia seolah jalan di tempat.

Deputi Direktur Sawit Watch Achmad Surambo kepada Law-Justice mengatakan, keinginan politik untuk memperbaiki tata kelola sawit belum dibarengi dengan keseriusan dalam implementasi Inpres-inpres yang sudah dibentuk. Hal itu mengakibatkan pembenahan sektor pekelapasawitan kita terkesan jalan di tempat. Padahal, kata dia, pemerintah punya banyak tugas untuk meluruskan berbagai tudingan miring soal perkebunan kelapa sawit.

“Ada masalah hutan dalam kawasan dan deforestasi. Dengan adanya Inpres ini seharusnya sudah bisa terkikis banyak dalam dua tahun terakhir. Tapi capaian 3,3 juta hektar yang ada saat ini masih jadi angka keramat,” ujar Surambo.

Jika terus dibiarkan berlarut-larut, ada pihak-pihak yang terus diuntungkan dengan kacaunya tata kelola sawit. Rambo menyebutnya sebagai pihak pemburu rente, oknum yang mengambil keuntungan dengan cara-cara ilegal karena lemahnya pengawasan dari pemerintah.

“Kasus sawit dalam kawasan misalnya, ada pemburu rente yang selalu diuntungkan. Itukan sebetulnya barang ilegal, tapi kok enggak ditindak. Ada tengkulak, ada pabrik, dan pengasawan kita tidak berjalan,” kata Rambo.

Luas total kebun kelapa sawit saat ini mencapai 14,03 juta hektar. Menurut data dari Dirjen Perkebunan, ada 2,5 juta hektar (21 persen) yang berada di dalam kawasan hutan. Sekitar 800.000 hektar milik perusahaan swasta dan 1,7 juta hektar milik perkebunan rakyat. Regulasi-regulasi yang telah dibuat dalam dua tahun terakhir salah satunya untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Tapi resep dan rumus penyelesaiannya itu yang kita belum lihat dari pemerintah. Misalnya, pada daerah tertentu, bagaimana cara penyelesainnya,” ucap Rambo.

Berdasarkan temuan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setidaknya ada tiga hal yang menjadi permasalahan pada tata kelola kelapa sawit di Tahun 2016.

Pertama, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit yang belum memadai dan akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Seperti, tidak ada mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang dalam pengendalian usaha perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, tidak ada mekanisme integrasi perizinan dalam skema satu peta dan tidak adanya koordinasi antar kementerian/lembaga dalam proses penerbitan dan pengendalian perizinan.

Kedua, tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit. Hal hal seperti Sistem verifikasi ekspor tidak berjalan dengan baik. Ditambah Penggunaan perkebunan dana kelapa sawit habis untuk subsidi biofuel.

Ketiga, tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya, tidak adanya dorongan untuk kepatuhan wajib pajak komoditas kelapa sawit. Kemudian, tidak ada sistem integrasi data perkelapasawitan dengan perpajakan.

Namun pada temuan KPK pada tahun 2019, kegiatan Tindak Lanjut Kajian Sistem Komoditas Kelapa Sawit telah mendorong implementasi rekomendasi Terbangunannya Mekanisme Insentif dan Disinsentif Bagi Tata Kelola Perkelapasawitan yang Berkelanjutan.

Hal tersebut melatarbelakangi terbitnya Permentan No. 7 tahun 2019 Tentang Pengembangan SDM, Litbang, Peremajaan serta Sarpras Perkebunan Kelapa Sawit, penguatan PUP, ISPO, E-STDB dan pendataan perkebunan sawit rakyat. Selain itu telah didorong juga implementasi dari rekomendasi yang lainnya.

Ilustrasi (Foto: Greepeace)

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menilai, pemerintah harus mempercepat penyaluran dana peremajaan sawit terutama kawasan hutan.

Gulat juga menyoroti soal penyerapan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dianggapnya masih nol. Dia mendorong pemerintah segera menyalurkan bantuan sarana dan prasarana untuk peremajaan kelapa sawit.

"Strateginya dengan menyelesaikan masalah sawit dalam kawasan hutan karena itu kendala utamanya," tutur Gulat.

Saat ini ada polemik kepemilikan kebun kelapa sawit oleh petani sebesar 1,628 juta hektar di Riau yang sebagian besarnya dinyatakan ilegal dan terancam dikembalikan kepada negara. Data dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), per Oktober 2020, ditemukan seluas adanya 1,628 juta hektar kebun kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan.

Pemerintah memberi toleransi selama satu daur hidup atau selama satu masa usia hidup sekali penanaman kelapa sawit. Selanjutnya, lahan pertanian kelapa sawit seluas 1,628 juta hektar milik petani di Riau itu akan dikembalikan ke negara dan tidak diperbolehkan lagi untuk dikuasai petani.

Siapa Tanggung Jawab Tata Kelola Sawit?

Perhatian pemerintah terhadap sengkarut masalah tata kelola perkebunan sawit barangkali hanya jadi angin lalu dari tahun ke tahun. Hal itu tampak dari respons sejumlah pejabat di kementerian yang enggan menjelaskan detail penanganan masalah komoditas ini.

Saat dimintai konfirmasi ihwal masalah yang ditemukan oleh BPK, mereka terkesan saling lempar batu saat menjawab pertanyaan Law-Justice. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, misalnya, selama lebih dari sepekan tak kunjung menanggapi pertanyaan yang diajukan melalui aplikasi pesan WhatsApp. Panggilan telepon yang disambungkan berkali-kali juga tak pernah disambut.

Kasdi baru menanggapi pertanyaan pada Senin, 14 Desember lalu. Namun, Kasdi merespons tidak dengan jawaban. Dia hanya meminta pertanyaan yang diajukan Law-justice ditanyakan ulang kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kementerian Pertanian, Dedi Junaedi, yang notabene adalah bawahan dia sendiri.

"Detailnya ada di direktur, saya masih rapat, maka hubungi Pak Dedi (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan)," ucapnya.

Saat dikonfirmasi ke Dedi, dia juga tak mampu memberikan jawaban lengkap. Dedi hanya mengklaim bahwa sejumlah masalah pengelolaan kelapa sawit yang tercantum dalam laporan IHPS II BPK tahun 2019 sudah ditindaklanjuti, hanya saja belum semuanya selesai. Dia lantas menyebutkan bahwa permasalahan tersebut tak semuanya menjadi tanggung jawab Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian. Ada sebagian persoalan yang diserahkan kepada kementerian lain, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Sebenarnya sudah lama ditindaklanjuti temuan BPK tahun 2019. Ada bebetapa hal yang sudah kita follow internal Kementan (Ditjen Perkebunan) dan ada juga yang memerlukan tindak lanjut dari Kementerian/Lembaga terkait," kata dia.

Dedi tak memberikan detail laporan apa saja yang sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya. Dia juga tak menyebutkan lembaga terkait yang mempunyai wewenang menyelesaikan temuan masalah dari BPK tersebut.

Saat ditanya detail laporan yang sudah ditangani pihaknya, Dedi justru bersikukuh ogah membeberkannya.

"Itu file-nya sudah lama juga (tahun 2019), jadi harus bongkar dulu. Saya dan tim juga sedang banyak pekerjaan menjelang akhir 2020," ujarnya.

Law-Justice mencoba mengonfirmasi keterangan Dedi tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud.

"Kami kantor Menko (Kemenko Perekonomian) melakukan koordinasi untuk solusi terhadap berbagai masalah baik dengan Inpres Nomor 8 tahun 2018 (dan) Inpres nomor 6 tahun 2019 dan sedang berproses," ucapnya.

Dalam diskusi publik secara virtual yang digelar Institue for Development of Economics and Finance (INDEF) bertema "Masa Depan Sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa Pasca Covid-19", Kamis (17/12), Musdhalifah kembali tidak memberi jawaban tegas tentang masalah tata kelola sawit.

Dia meminta agar beragam masalah tata kelola sawit, semisal banyak perusahaan yang belum menunaikan kewajiban melepas 20 persen lahan usahanya untuk perkebunan masyarakat, agar tidak dibesar-besarkan.

"Semua kebijakan ini kan kami tinjau. Kalau ada kelemahan mari kita bicarakan tapi jangan menjadi sesuatu yang mendorong atau melemahkan komoditi andalan kita ini," kata dia, "jangan terlalu meluap banyak memberikan pikiran-pikiran negatif terhadap yang sudah positif."

Sementara itu, Direktur Coporate Affairs Asian Agri Fadhil Hasan yang juga pernah menjabat Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan, kendala penetrasi perkebunan kelapa sawit rakyat terletak pada regulasi yang tidak jelas. Dalam UU Perkebunan, kata dia, tidak ada kewajiban memberikan 20 persen untuk masyarakat karena yang ada hanyalah kemitraan.

"Aturan terkait 20 persen itu ada di Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Kehutanan, dan Peraturan Menteri Agraria. Definisi kemitraan itu sendiri beda-beda," ungkap Fadhil kepada jurnalis Law-Justice, Rio Alfin Pulungan.

Dia juga menambahkan, ada tumpang tindih lintas kementerian dan lembaga yang menyebabkan permasalahan soal lahan sawit makin berlarut.

"Peraturan Menteri Kehutanan bilang 20 persen dari lahan yang dihasilkan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang bilang dari Hak Guna Usaha, sementara kalau Peraturan Menteri Pertanian itu dari lahan yang diusahakan. Jadi, pertama aturannya sendiri enggak jelas. Eggak sama antara satu menteri dengan menteri yang lain,” ujarnya.

Dia bilang, walau pengusaha kelapa sawit sekarang menjalankan kemitraan namun persoalan penetrasi penambahan lahan sawit untuk mendukung kebutuhan nasional masih terkendala.

"Jadi yang penting itu adalah adanya kemitraan. Kemitraan itu bukan berarti, kalau misalnya bangun kebun, kemudian perusahannya harus bermitra 20 persen dari lahan tani yang dimilikinya. Bisa juga kemitraan itu dilakukan berupa pemberian pelatihan untuk petani, ada banyak skema lah," katanya.

Kontroversi RUU Kelapa Sawit

Wacana tentang Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kelapa Sawit masih hangat di DPR RI. Kendati tidak lagi masuk dalam Prolegnas 2021, pembahasan RUU Kelapa Sawit sedang dalam masa harmonisasi di Panja.

Sebagai pengusul dari RUU Kelapa Sawit, DPR berpandangan bahwa urgensi UU Perkelapasawitan terletak pada peran strategis komoditas sawit dari sektor hulu ke hilir dalam menopang perekonomian nasional. Ekspor kelapa sawit merupakan nomor dua terbesar setelah Migas dengan nilai rata-rata mencapai Rp 240 triliun per tahun. Selain itu, industri ini banyak menyerap tenaga kerja yang tercermin dari hampir 5 juta petani sawit berkontribusi di dalamnya.

Terkait dengan adanya wacana RUU Perkelapasawitan, Sawit Watch dengan tegas mengatakan bahwa hal itu tidak diperlukan untuk memperbaikit tata kelola sawit kita. UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang ada saat ini dianggap sudah cukup mewadahi kepentingan komoditas sawit, walaupun masih diperlukan beberapa perbaikan karena ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka, setidaknya ada 41 pasal dalam RUU Perkelapasawitan yang sama dengan UU Perkebunan.

“Kalau sawit dibuat Undang-undang tersendiri, nanti komiditas lain minta dibuatkan juga. Ada Undan-undang singkong dan segala macam,” kata Achmad Surambo.

Kendati sawit merupakan komditas strategis dan penyumbang pendapatan negara terbesar di sektor perkebunan, tidak serta merta bisa dijadikan alasan untuk membuat UU Khusus.

“Sawit itu strategis karena lagi marak. Lagi in di pasar. Ada masanya dia enggak in karena sawit hampir merata di seluruh dunia. Nanti kalau seperti ini bagaimana?” ucap Rambo.

Rambo menilai, RUU Perkelapasawitan ini tidak terlepas dari ketakutan pemerintah atas inisiatif IPOP (Indonesian Palm Oil Pledge) yang dikembangkan 6 perusahaan perkebunan sawit besar. Ketika inisiatif ini dimunculkan, kata Rambo, kerap digaungkan berbagai pernyataan yang menyudutkan inisiatif IPOP.

Berdasarkan kajian Sawit Watch, Pasal 77 dalam draft RUU Perkelapasawitan seperti ingin menegasikan inisiatif tersebut, dengan menyatakan “Perusahaan Perkelapasawitan wajib menerapkan Sistem Sertifikasi Perkelapasawitan Berkelanjutan Indonesia.”

Karena tarik ulur yang panjang dengan pemerintah, perusahaan sawit akhirnya sepakat untuk membubarkan IPOP pada pertengahan 2016 lalu dan meleburaknnya ke dalam program sertifikasi pemerintah, Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

“RUU Perkelapasawitan ini juga melegitimasi dukungan luar biasa dan kemudahan-kemudahan yang diterima oleh investor,” ucap Rambo.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas enggan membeberkan siapa saja yang menjadi inisiator dan penggerak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan. Ia hanya menyarankan Law-justice menanyakan hal tersebut ke Sekretariat Baleg DPR. Padahal, sebelumnya Supratman telah mengkonfirmasi bahwa RUU tersebut tak masuk ke dalam Prolegnas sehingga pihak sekretariat Baleg tak mempunyai data tentang hal itu. "Kalau nama-nama coba cek di Sekretariat (Baleg)," katanya.

Program Biodiesel Morat Marit

Niat pemerintah memberdayakan produk sawit menjadi campuran minyak diesel nabati dinilai juga tidak mampu mendongkrak tata niaga sawit di Indonesia setelah ditolak negara-negara Uni Eropa.

Tak hanya soal siapa leading sector kebijakan itu, namun juga ada dugaan kebijakan itu rawan pelanggaran keuangan negara dan menabrak beberapa aturan yang selama ini sudah ada.

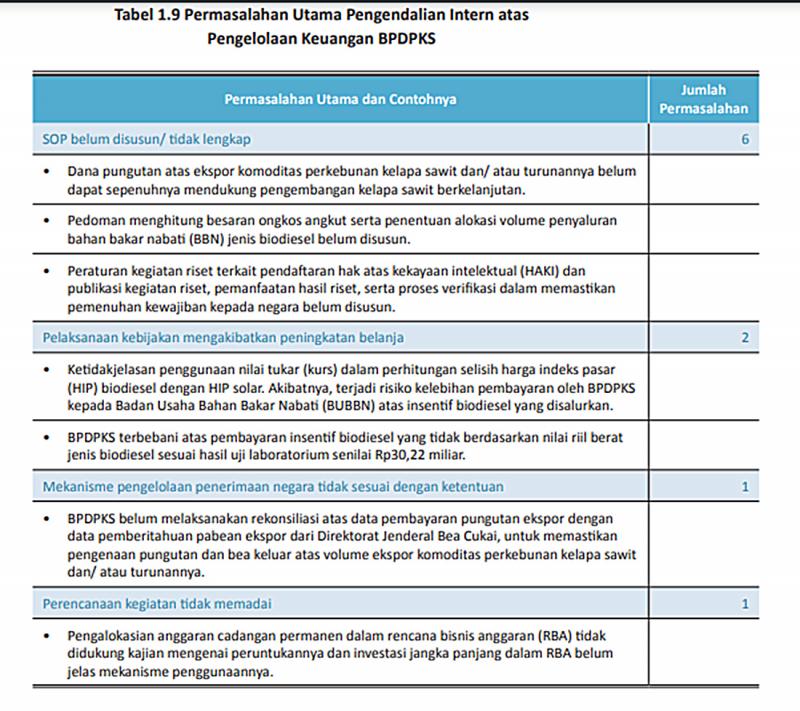

Bahkan, BPK dalam laporannya menemukan kelebihan penyaluran subsidi mencapai Rp 68,1 miliar dari dana sawit (CPO Fund) yang masuk kantong para konglomerat sawit dalam kurun waktu Mei 2016 hingga April 2017.

Subsidi tersebut mengacu pada selisih harga biodiesel kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) yang berasal dari selisih besaran Harga Indeks Pasar (HIP) BBN jenis Biodiesel dengan HIP Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.

Selisih harga biodiesel tersebut dibayarkan dengan menggunakan dana sawit, yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Sementara dana sawit, didapat dari pungutan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) dan pendapatan atas pengelolaan dana.

Laporan BPK semester II menyebutkan penyaluran volume BBN jenis biodiesel periode Mei 2016-April 2017 yang disalurkan 3 penyalur melebihi alokasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran insentif biodiesel senilai Rp 102 miliar lebih. Tak hanya itu, BPK juga menyebut BPDPKS membayar ongkos angkut atas penyaluran BBN jenis biodiesel melebihi ketentuan dengan nilai Rp 6 miliar lebih.

Dalam laporan tersebut BPK lebih menitikberatkan pengunaan anggaran subsidi yang dinilai tidak jelas pengunaannya. Oleh karena itu, dalam laporan BPK menyebut BPDPKS belum memanfaatkan hasil riset yang dibiayai dari dana pungutan ekspor kelapa sawit untuk mendukung pengembangan industri sawit. Selain itu, terdapat kegiatan riset yang hasilnya belum final, tetapi tidak dilanjutkan pendanaan di tahun berikutnya.

Berdasarkan temuan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 itu, kelebihan subsidi mencapai Rp 68,1 miliar didapat dari selisih HIP BBN Biodiesel sebesar Rp 13,65 triliun dikurang HIP BBM Solar Rp 13,72 triliun.

Kelebihan subsidi muncul karena BPDPKS menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) untuk menentukan perhitungan HIP BBN Biodiesel, sedangkan perhitungan HIP BBM Solar menggunakan kurs beli BI.

Laporan itu juga menyebut perhitungan tersebut tak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya diubah dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2016.

Pada Pasal 18 ayat (4) UU itu menyebutkan perhitungan untuk pembayaran dana dilakukan paling lambat setiap tiga bulan sekali, berdasarkan HIP BBM jenis minyak solar dan HIP BBN jenis biodiesel pada bulan transaksi dengan rerata kurs tengah BI. Sedangkan yang terjadi, justru perhitungan HIP BBM Solar menggunakan kurs beli BI.

"Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya risiko kelebihan pembayaran oleh BPDPKS kepada BUBBN atas insentif biodiesel yang disalurkan," tulis BPK dalam IHPS II 2017 itu.

Ruang Lobi kantor BPDPKS (Foto: Givari Apriman)

Salah satu pengusaha pengolahan sawit Riza Mutyara mengkritik kebijakan pemerintah yang tak mau mengeluarkan anggaran APBN untuk mensubsidi program pengolahan minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar berjenis biodiesel. Menurutnya, hal itu berdampak pada daya tawar harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan petani melalui korporasi swasta. Lebih jauh, petani juga tidak mampu meningkatkan produksi mereka seperti melakukan replanting dan perawatan kebun.

"Karena pemerintah pungut dana dari sawit untuk biodiesel," ujar CEO PT FSC Oleochemical itu.

Mengenai biodiesel yang saat ini digunakan negara, Riza menyebut bahan dasar energi tersebut adalah Fatty Acid Methyl Esther atau FAME yang dinilai memiliki kadar cetane yang rendah karena terdapat oksigen di dalamnya. Hal itu, kata dia, menjadikan kendaraan atau mesin diesel boros dan melemahkan filter.

Selain itu, ia juga tidak meyakini soal klaim kapasitas D100 yang kini tengah digenjot pemerintah.

"Dalam praktiknya, D100 tidak bisa dipakai 100 persen. Jadi penamaan D100 itu abu-abu," kata dia.

Dalam hal ini, Riza menjelaskan, Indonesia masih kalah dengan negara Singapura yang sudah beralih dari FAME ke Hydro Treated Vegetable Oil atau HV0 B100. Kandungan cetane HV0 B100 lebih tinggi serta sudah tak lagi mengandung oksigen. Adapun bahan baku energi tersebut didapat dari hasil olahan lemak sapi, minyak goreng bekas, dan rumput laut. Bahan dasar ini jauh lebih hemat dan mudah didapatkan ketimbang minyak kelapa sawit.

"Pemerintah sampai sekarang sudah ketinggalan teknologi dan masih berkutat dengan FAME yang harus di subsidi. Kenapa? Cek produsen FAME siapa saja. FAME ditolak oleh Uni Eropa karena itu pemerintah bantu supaya produsen tidak bangkrut," bebernya.

Keterlambatan dalam hal teknologi dan penggunaan bahan bakar FAME yang monoton membuat negara menanggung rugi ganda. Riza mengatakan semestinya program pendanaan sawit yang diperoleh dari BPDPKS mampu mendobrak kebuntuan energi terbarukan di Indonesia. Sayangnya, kata dia, penyaluran dana dari BPDPKS seperti kehilangan arah. Triliunan rupiah yang bersarang di lembaga itu lebih diperuntukkan mensubsidi FAME dan turunannya, seperti B20, B30, dan B40.

"BPDPKS tidak punya program yang jelas untuk energi terbarukan. Dana yang terkumpul dari sawit habis untuk subsidi FAME/B20, B30 dan tidak punya program yang jelas untuk menjadikan indonesia nomor satu dalam hal sawit," katanya.

Ia menambahkan sampai saat ini, realisasi anggaran untuk meningkatkan produksi sawit dari rata-rata 3 ton Crude Palm Oil (CPO) per hektare per tahun menjadi 5 ton CPO per hektare per tahun tak pernah terwujud.

"(Padahal) Indonesia punya 16 juta hektar sawit," tambahnya.

Ketika dikonfirmasi soal masalah sawit ini Managing Director Sinar Mas Saleh Husin belum memberikan jawaban. Padahal Sinar Mas Grup menjadi salah satu perusahaan yang menguasai industri sawit di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud (Law-Justice.co)

Sementara itu Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman menilai kebijakan pemerintah soal program pemanfaatan sawit untuk program biodiesel masih jauh tertinggal dengan negara lain. Bahkan, kebijakan biofuel dari bahan selain CPO seperti lemak sapi dinilai sudah tidak efektif.

"Sudahlah, KESDM tidak perlu lagi harus mengajarkan soal menggunakan bahan baku apa yang akan dibuat untuk B100, karena prinsipnya semua yang mengandung karbon bisa diproses jadi B100, tinggal kejelian kita dalam memlilih teknologi agar kualitas dan harga produknya efisien," ungkap Yusri.

"KESDM cukup sebatas membuat regulasi menyangkut standar kualitas / SNI dan Pertamina sebagai offtaker. Soal tehnologi diserahkan saja kepada perguruaan tinggi, LIPI, Lemigas, Batan, BPPT, Litbang Kementan dan lembaga peneliti swasta," tambah Yusri.

Menurut dia, Indonesia sudah sangat ketinggalan jauh soal penggunaan teknologi biodiesel. Sebelum terlambat, sekarang saatnya harus digenjot.

"Sementara Singapur saja yang tidak punya lahan sawit, tapi sejak tahun 2008 sudah membangun industri biodiesel HVO 100 dengan bahan baku tidak hanya dari CPO saja. Sebagian bahan baku dari lemak sapi dengan menggunakan teknologi Neste oil," ungkapnya.

Kata dia, kebijakan pemerintah mempeluas produksi bahan baku sawit menjadi campuran minyak biodiesel hanya untuk menyelamatkan pengusaha besar sawit setelah produknya diboikot masyarakat eropa.

Hal itu terlihat dari tingginya kerugian dari pengelolaan minyak sawit untuk produk biodiesel. Belum lagi pengolaan pungutan yang dilakukan oleh BPDPKS yang dinilai tidak jelas.

"Kami berpendapat bahwa program biodiesel berbahan baku FAME yaitu dari B10, B20, B30, akan ke B40 adalah program dadakan Pemerintah yang dicurigai hanya ingin menyelamatkan kartel sawit yang produsen FAME, setelah produknya diboikot oleh masyarakat eropa," ungkapnya.

Dia melanjutkan, program B30 dan akan menuju ke B40 berbasiskan FAME sangat merugikan banyak pihak. Terutama petani sawit, karena dikenakan dana pungut sawit dari PPN TBS dan bea keluar ekspor CPO. Pungutan oleh BPDPKS bisa mencapai dari USD 55 hingga USD 225 per ton sesuai Permenkeu nomor 191/PMK.05/2020 yang merupakan perubahan dari Permenkeu nomor 57/PMK.05/2020, yaitu nilai potongan tergantung harga CPO dipasaran saat dilakukan pemungutan.

Sehingga program biodiesel yang sudah dijalankan sejak tahun 2014 hingga 2020, sudah mencapai sekitar 200 triliun dana subsidi untuk FAME, subsidi tetap solar oleh APBN sesuai Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2018 yang merupakan perubahan Perpres nomr 191 tahun 2014, yaitu dari subsidi tetap solar Rp 500 perliter menjadi Rp 2000 perliter. Selain itu, Pertamina juga mengalami kerugian cukup besar akibat program B30 karena harus menjual kelebihan solar yang berkualitas rendah dari kilangnya.

"Makanya aneh juga kalau sekarang Pertamina tetap akan menjalankan program D100 berbahan baku RBDPO di kilang, ternyata bahan itu yang jauh lebih mahal dari FAME," tutupnya.

Pengolaan Subsidi BPDPKS Tak Tepat Sasaran

Selain itu, hasil audit BPK tak hanya memberikan subsidi berlebih atas kesalahan penggunaan kurs rupiah di BI, BPK juga menemukan bahwa dana sawit BPDPKS juga mengalir tak jelas lantaran ada kelebihan bayar ongkos angkut biodiesel ke BUBBN mencapai Rp 6,62 miliar.

Misalnya saja PT Wilmar Bioenergi Indonesia (WBI) dan PT Wilmar Nabati Indonesia (WINA) disebut mendapat kelebihan ongkos angkut biodiesel tersebut, masing-masing sebesar Rp 2,04 miliar dan Rp 4,58 miliar.

Kelebihan bayar terjadi lantaran perhitungan biaya angkut belum didasari oleh perhitungan dengan formula yang jelas dari BPDPKS dan Kementerian ESDM. Sedangkan yang terjadi di lapangan, perhitungan biaya angkut yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM cuma didasarkan pada besaran ongkos angkut usulan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), pada saat menyalurkan Biodiesel kepada PT Pertamina (Persero).

Kondisi ini menyalahi Keputusan Menteri ESDM No.3239 K/12/MEM/2015 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 6034 K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak.

Grafik hasil audit BPK soal BPDPKS (Sumber:BPK RI)

Atas kelebihan bayar itu, BPK menyebut bahwa BPDPKS belum juga menagih kelebihan ongkos yang terlanjur masuk kantong kedua perusahaan. BPK merekomendasikan kepada BPDPKS agar segera menagih kelebihan bayar yang terlanjur masuk ke kantong PT WBI dan PT WINA sebesar Rp 6,62 miliar.

Terkait dengan gencarnya pemerintah menggenjot produksi biodisel, menurut Sawit Watch, salah satu penyebanya karena pernah terjadi over produksi tandan buah segar (TBS) sehingga harga di pasaran menjadi jatuh. Sementara Uni Eropa sedang memboikot CPO.

“Pemerintah butuh pasar baru. Tapi karena biodeisel ini tidak kompetitif, diberikan subsidi oleh pemerintah,” ucap Achmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch.

Mekanisme subsidi yang diatur langsung oleh BPDPKS inilah yang kemudian menuai polemik. Subsidi untuk biodiesel ini tidak diatur dengan jelas dalam UU Perkebunan dan baru muncul dalam UU Cipta Kerja. Pemerintah memberikan subsidi yang besar untuk perusahaan-perusahaan yang mampu memproduksi biodiesel.

“Nah jatuhnya ke orang-orang itu juga. Pengusaha sawit yang punya kebun besar. Ini kan yang disorot juga sama KPK, yang memproduksi bukan hanya perusahaan besar tapi kok petani enggak ada subsidinya,” ucap Suarambo.

Jika ingin serius menggenjot biodiesel, kata dia, pemerintah harusnya lebih tegas dalam menekan pengusaha sawit untuk lebih mengembangkan sektor hilirisasi produk-produk sawit. Pasalnya, pasar biodiesel selamanya tidak akan kompetitif jika terus diberi subsidi.

“Kalau menurut kami, tidak perlu ada subsidi. Biarkan saja bertarung. Masalahnya, pengusaha-pengusaha kita ini tidak mau serius main di hilir. Produksi CPO saja menurut mereka sudah untung besar, kenapa harus repot-repot main di hilir?

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrahman mengatakan, saat ini lembaganya sudah jalankan program peremajaan sawit hingga 6 Desember dengan dana mencapai Rp 1,98 triliun.

"Rincian dana tersebut dengan membiayai sekitar 30 ribu kebun dan luasnya 171,237 hektar," kata Eddy saat dikonfirmasi.

Meski begitu, Eddy menuturkan kalau program peremajaan sawit belum mencapai angka setengahnya yakni 180 ribu pada tahun ini. Salah satu kendala karena adanya pandemi COVID-19, proses peremajaan di daerah hingga pusat jadi terhambat.

Masalah legalitas masih menjadi kendala penyaluran dana yang menyebabkan tidak memenuhi kriteria untuk program peremajaan sawit. Ditambah ada beberapa yang membatalkan terlibat dalam program karena lahan tersebut sudah dijaminkan ke Bank.

"Banyak kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk mengikuti program peremajaan sawit rakyat," tuturnya.

Kontribusi Laporan : Januardi Husin, Rio Alfin Pulungan, Ghivary

Komentar