Martin Aleida: Kesusastraan Membela Korban, Bukan Kekuasaan

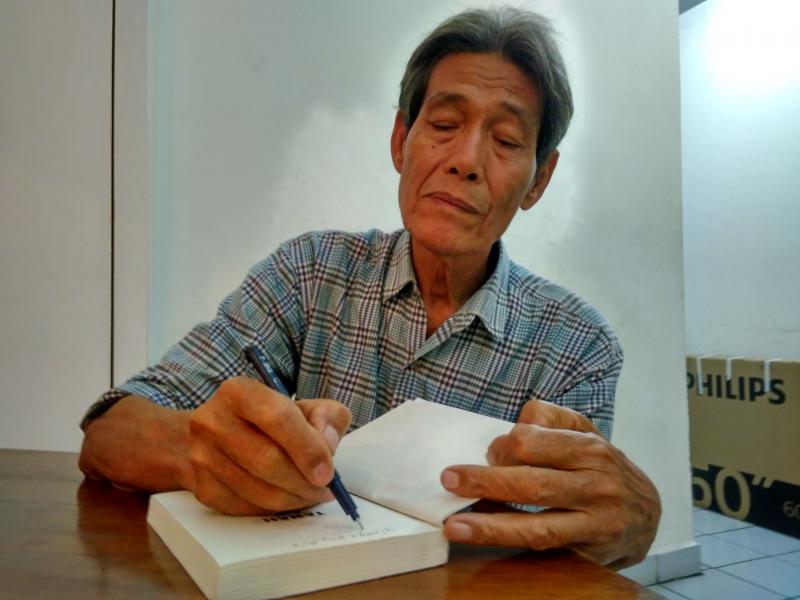

Martin Aleida (law-justice.co/Winna Wijaya)

law-justice.co - Memantau kekuasaan sekaligus menjadi penyambung lidah kaum tertindas bukan hanya milik kaum jurnalis. Begitu setidaknya bagi Martin Aleida. Ia percaya, melalui kesusastraanlah kekuasaan dapat ditentang, dan korban penindasan dapat dibela secara gamblang.

“Kesusastraan itu membela korban. Tidak ada kesusastraan membela kekuasaan,” ujar Martin menggebu tatkala dijumpai law-justice.co di sebuah sudut ruang tamu Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Laki-laki yang bernama asli Nurlan ini telah menulis cerita sejak duduk di bangku kelas dua Sekolah Menengah Atas. Kala itu hasil tulisannya rutin ia kirim ke koran Indonesia Barudi Medan, dan Harian Rakjatdi Jakarta yang menyediakan rubrik khusus cerita pendek.

Tahun 1963 ia bertolak ke Jakarta dan menjadi aktivis Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pilihannya bergabung dengan lembaga tersebut, menyeretnya masuk ke dalam penjara pasca pecahnya G30S PKI, pada 1966.

Bebas dari tahanan, Nurlan dengan menggunakan nama pena “Martin Aleida”, aktif menulis cerita fiksi mengenai korban pembantaian 1965, di mana ia menjadi saksi mata selama peristiwa keji itu berlangsung. Ia juga menumpahkannya ke dalam tulisan, bagaimana perasaannya terhadap negara, yang saat itu dianggapnya telah melakukan penghancuran sistematis terhadap karakter bangsa.

“Saya tidak menulis sesuatu yang tidak saya alami atau sesuatu yang tidak saya tahu. Karena sesuatu yang muncul dari fantasi belaka menurut saya hanya menjadi kenikmatan dari penulis yang bersangkutan,” ujar mantan wartawan yang pernah bergabung di Majalah Tempo selama 13 tahun ini.

Martin telah membuktikannya dalam cerita pendeknya yang berjudul “Tanah Air”. Kisah itu ia tulis berdasarkan hasil wawancara terhadap para puluhan eksil yang lari ke Eropa. Salah satunya seorang perempuan, istri seorang eksil yang lari ke Belanda.

Dalam cerita itu Martin bertutur bagaimana si suami akhirnya memutuskan bunuh diri karena merasa gagal sebagai ayah, namun di sisi lain situasi zaman yang genting membuatnya harus menyelamatkan diri ke negeri seberang sehingga tak sempat membesarkan anaknya. Cerpen itu mengantar Martin menerima penghargaan Cerpen Pilihan Kompas pada 2016.

Bicara mengenai kasus pembantaian 1965 yang banyak menginspirasi Martin, ia mengatakan harus ada tekanan dari dunia internasional kepada Indonesia, agar negara mengakui sudah membunuh rakyat yang tidak bersalah.

“Kalau Jokowi mengatakan itu bukan zaman saya, enggak bisa dong. Anda seorang presiden sebuah negara. Negara Anda melakukan itu, Anda harus mengakui bahwa itu telah terjadi,” cetus Martin.

“Jokowi pergi ke Pulau Buru, dia tidak sama sekali menyebutkan ada tahanan di sana. Dan tahanan yang 12 ribu itulah yang membuat Pulau Buru itu bisa membuat Indonesia Timur menjadi swasembada beras. Itu tidak dia katakan. Dia juga tidak merujuk. Itu kan tidak benar. Selama itu tidak benar, ya kalau Anda punya gagasan, tulis dengan cara apa pun,” tegasnya.

Bagi Martin, sastra adalah langit pertama yang menjadi pengantar paling baik bagi kesadaran manusia. Sastra punya kemampuan mengobrak-abrik kesadaran, dan melalui itu pula jiwa manusia dapat digetarkan. Baru disusul jurnalistik sebagai langit kedua yang memberi kesan mendesak dan menghantam penguasa secara lugas.

Oleh karena itu, laki-lakikelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara ini mengaku, ia tidak paham jika ada novel, cerita pendek, maupun puisi disebut orang sebagai karya sastra, padahal tidak mampu menggetarkan suasana batin pembacanya.

“Jiwa saya tersentuh karya sastra karena pilihan kata dan suasana yang dibawanya. Sastra menggetarkan saya, dan saya mendapatkan sesuatu dari sana,” ungkap Martin. Berpegang pada prinsip itu, Martin bersikukuh bahwa novel Laskar Pelangikarya Andrea Hirata bukan karya sastra.

Konsistensi Martin pada apa yang diyakininya, membuatnya berhasil menciptakan bermacam cerita pendek yang berkarakter, dan mampu menghadirkan gambaran jelas kepada pembaca mengenai sejarah kelam yang dibungkam.

Kepada para penulis muda, ia berpesan agar percaya diri mengabadikan realita dalam sebuah karya. Menulis cerita, bagi Martin, tidak harus menghadirkan suasana yang tak pernah dialami. Fiksi yang dikarang berlatar pengalaman pribadi dapat menjadi cakrawala tersendiri.

“Pengalaman itu kan bisa diciptakan. Anda tidak perlu mengalami yang saya alami 50-60 tahun lalu, tetapi Anda bisa mencari sendiri. Anda bisa menjadi seorang pelaut, petani, atau apa saja, ditambah dengan bacaan yang baik. Bacaan yang baik itu yang Anda suka. Anda digetarkan oleh bacaan itu, dan jiwa Anda diperkaya. Itu akan menjadi bahan untuk menulis,” jelas Martin.

“Tetapi kan lebih kuat kalau yang dihayati adalah sesuatu yang secara fisik begitu dekat, dan Anda alami sendiri.Juga dalam penyusunan kata menjadi kalimat perlu latihan serius dalam mengolahnya. Ibarat kita menyajikan sesuatu, apa yang kita sajikan juga perlu kelayakan yang dapat kita ukur sendiri,” lanjutnya.

Martin berpendapat, “Kalimat itu kan terdiri dari kata-kata yang disusun. Dan kata-kata itu kalau Anda baca dalam hati, atau Anda bacakan, dia akan menjadi musikal. Kalau dalam hati kita membaca kalimat itu tidak musikal, artinya ada yang tidak benar. Itu kuncinya. Kalau Anda merasa ada yang janggal, kenapa Anda harus kasih yang janggal itu kepada pembaca? Anda harus ubah.”

Meskipun sudah malah melintang di dunia sastra, seperti penulis pada umumnya, Martin juga menghadapi kendala saat melakukan proses kreatifnya. “Saya sangat sulit, sangat lambat. Saya berdiri dulu untuk mencari sesuatu untuk menyambung kalimat pertama, paragraf pertama, saya berdiri. Nanti ke beranda. Rumah saya di depan banyak pohon, di belakang juga. Itu nanti kalau daun kering jatuh ke beranda, itu saya singkirkan. Akhirnya saya jadinya nyapu. Itu namanya penyakit, karena orang maunya sempurna. Sedangkan kesempurnaan itu di luar dunia kepenulisan. Karena yang spontan perlu pertempuran, berani atau tidak,” ujarnya mengakhiri obrolan.

Komentar