Salim Said: Politik Identitas Digunakan Kaum Elit yang Tak Paham Sejarah

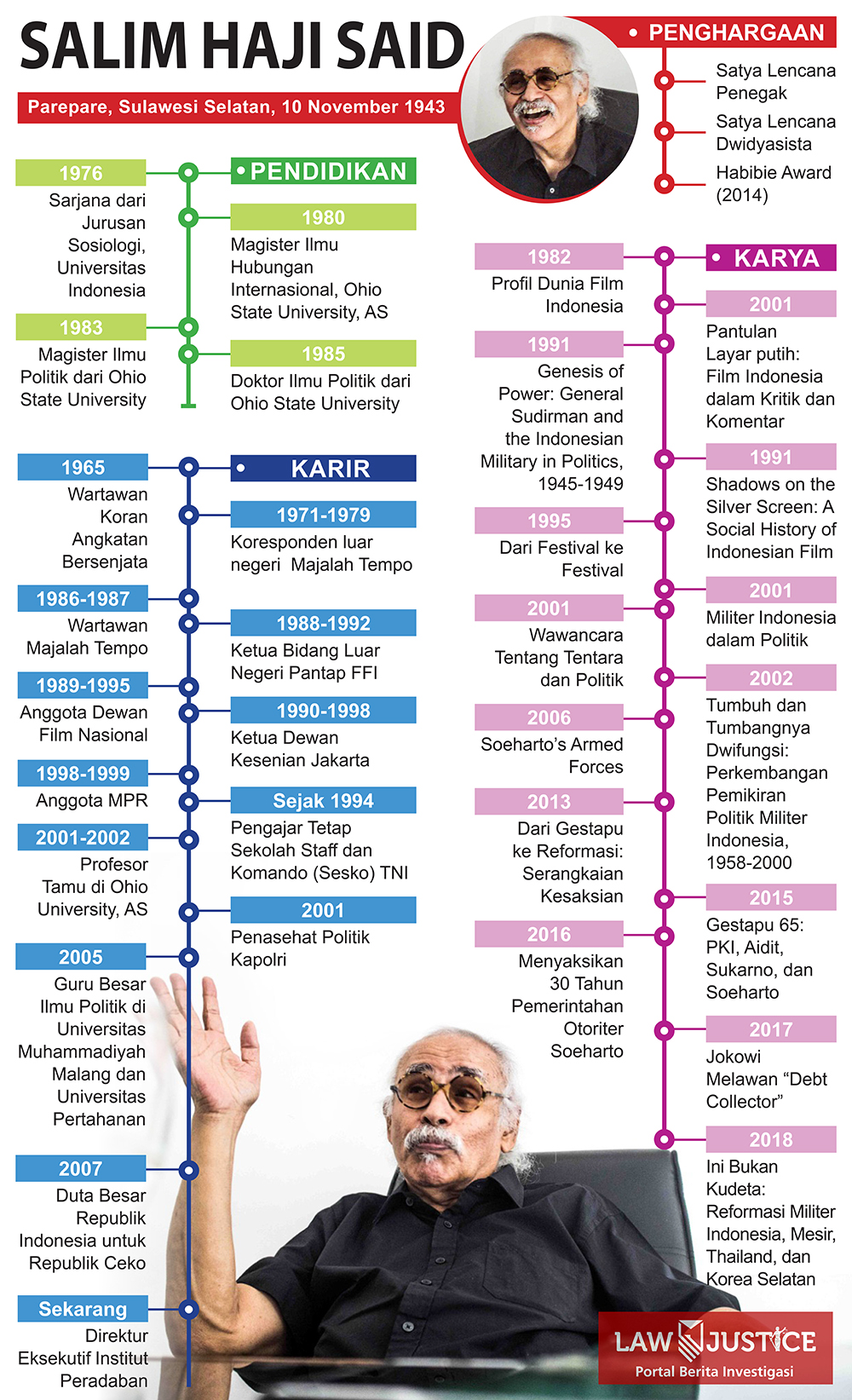

Salim Haji Said (law-justice.co/ Teguh Vicky Andrew)

law-justice.co - Umurnya memang tidak lagi muda, terlihat dari rambutnya telah memutih seluruhnya. Meskipun begitu, raut mukanya tetap kelihatan segar dan mengekspresikan keseriusan. Begitu juga ketika ia berbicara, kalimatnya masih runut dan jelas. Jejarinya kadang diketuk-ketukan ke permukaan meja tatkala menegaskan sesuatu.

Personalitas Salim Haji Said tidak pernah berubah. Ia masih sinis dan galak. Makin terkesan sangar karena suaranya yang keras, apalagi bila lawan bicaranya berwawasan cekak.

Namun, dibalik gayanya itu, pria berusia 76 tahun ini sebenarnya adalah sosok pembicara yang memesona. Bukan saja karena pemikirannya yang kritis dan tanpa tedeng aling-aling, tetapi juga gestur tubuhnya yang ekspresif ketika bertutur kata.

Di usianya itu, Salim masih disibukkan oleh segudang aktivitas. Ia masih menjadi pengajar di Sekolah Staf dan Komando TNI, sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Politik di Universitas Pertahanan (Unhan). Di luar itu, ia juga terus produktif menulis dan menerbitkan buku sejarah dan politik yang laris di pasaran. Selain itu ia juga masih sering ditanggap dalam berbagai diskusi tentang isu-isu aktual, termasuk ihwal Pemilu Presiden 2019 yang sarat dengan politik identitas.

Beberapa tahun terakhir, politik identitas menjelma menjadi semacam keniscayaan pada setiap perhelatan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Fenomena tersebut, pada satu sisi merupakan sebuah konsekuensi bentuk negara demokrasi di negeri ini. Namun di sudut yang lain, kecenderungan ini menjadi sekadar alat untuk mengaet suara para pemilih untuk memenangkan konstetasi politik.

Grafis: law-justice.co/Christopher AA Mait

Elit Politik dan Kegagapan Sejarah

Politik identitas kadung menjadi perangkat terbukti manjur untuk menarik dukungan dari rakyat yang sebagian besar menyandarkan pilihannya pada aspek emosional. Namun, seperti telah ditunjukkan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2015, pengaruh politik identitas tidak terlalu mengakar dan hanya menjadi komoditas para elit politik di negeri ini karena lemahnya institusional partai.

Hal inilah yang menjadi sorotan Salim. Ia melihat fenomena politik identitas pada pesta demokrasi yang digelar beberapa tahun terakhir, menunjukkan secara gamblang ketidakpahaman elit politik terhadap sejarah Indonesia, terutama relasi antara Islam, umat Muslim, dan Negara.

“Ini harus kita tarik kembali kepada masa Ahok saat Pilkada DKI Jakarta. Orang harus berhati-hati, politisi harus tahu itu, jangan sampai mengungkit-ungkit, secara sadar atau tidak sadar (persoalan agama). Menurut saya kongkrit sekali Ahok itu tidak bermaksud jahat , cuma tidak tahu persoalan Indonesia, sejarah negeri ini ketika dia bicara soal Al-Maidah, tutur pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan ini ketika ditemui law-justice.co di Institut Peradaban, Tebet, Jakarta.

Kini, kegagapan elit politik terhadap sejarah negeri kembali berulang dalam Pemilu Presiden 2019. Berkaca dari Pilkada DKI Jakarta, elit politik yang begitu populer dan kuat bisa ditumbangkan dengan cara mengekploitasi politik identitas. Itulah sebabnya, kedua pasangan yang bersaing dalam Pilpres 2019 sama-sama menggunakan politik identitas sebagai salah satu alat untuk memenangkan pertarungan politik.

Hal ini terlihat dari pemilihan calon wakil presiden yang sarat dengan representasi Islam. Bila, Prabowo Subianto memilih Sandiaga Uno—yang bersama Anies Baswedan didukung oleh Gerakan 212 dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, maka Joko Widodo meminang Ma’aruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang menyebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghina Alquran dan agama Islam.

Bagi Salim, baik Prabowo Subianto dan Joko Widodo serupa dengan Ahok yang tidak mengerti sejarah Indonesia. Secara khusus, ia menyesalkan keputusan sang petahana karena ikut menceburkan diri dalam tren politik identitas hanya untuk mengikis persepsi yang kadung disematkan kepada dirinya sebagai pendukung Ahok, terpidana kasus penistaan agama.

“Nah di sinilah menurut saya kekeliruannya Pak Jokowi. Dia orang baik, tetapi tak mengerti sejarah Indonesia sehingga terperosok ke dalam hal itu (politik identitas). Kenapa dia memilih Maaruf, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang memutuskan bahwa Ahok itu melakukan penistaan agama dan atas dasar itu pengadilan memenjarakan Ahok,” tutur sosok pengamat militer dan politik ini .

Keputusan ini, seolah-olah membenarkan relasi antara agama dan politik itu hampir tidak dapat dipisahkan. Jadi sangat terlihat pemilihan Maaruf Amin sebagai calon wakil presiden petahana merupakan antisipasi terhadap pesaingnya, Prabowo Subianto yang dekat dengan Gerakan 212 dan akan menggunakan politik identitas sebagai alat untuk memenangkan Pilpres 2019.

Bagi mantan wartawan Tempo ini, keputusan Jokowi untuk turut menggunakan politik identitas merupakan sebuah perjudian besar. Alasannya, sang petahana berisiko ditinggalkan para pemilih loyal yang dahulu mendukung Ahok karena tidak sepakat Maaruf Amin dipilih sebagai calon wakil presiden. Jadi, terbuka kemungkinan, terdapat eksodus para pendukung Jokowi yang tidak lagi memilih sang petahana, meskipun terdapat pula pontesi para pemilih baru berlatar Islam yang dapat dijaring.

Hubungan Pelik Agama dan Negara

Sampai saat ini, dalam pandangan Salim, orientasi tren politik identitas masih belum menunjukan sesuatu yang bersifat prinsipil, seperti pendirian negara Islam. Namun ia menyesalkan penggunaan politik identitas sebagai alat untuk memenangkan kontentasi Pemilu 2019. Alasannya, relasi antara Islam dan negara di Indonesia masih belum selesai sampai saat ini dan kecenderungan hubungan antara kedua kian membaik dari waktu ke waktu, hingga muncul tren politik identitas.

“Saya mendapat kesan makin lama makin membaik hubungan itu. Artinya, orang Islam di Indonesia sudah menyadari bahwa Indonesia ini tidak bisa menjadi negara Islam , Komunis, atau Sekuler. Tapi kemudian ketika politik identitas muncul, oleh pihak lain yang sekuler muncul tuduhan bahwa kaum Muslim memperjuangkan negara Islam sehingga masyarakat menjadi berkonflik,” ujar doktor Ilmu Politik dari Ohio State University AS ini.

Persoalannya, kecenderungan kaum Muslim untuk menggunakan politik identitas sebagai preferensi untuk memilih sebenarnya bukan fenomena yang baru. Ibarat tanah yang berlapis-lapis, Salim melihat politik identitas sebenarnya sudah terkubur, tetapi muncul lagi karena permukaan karena diaduk-aduk oleh para elit politik dan negeri ini masih dalam proses menjadi bangsa sehingga terjadilah polarisasi dalam masyarakat, seperti yang terjadi saat ini.

Ia mencotohkan, pada awal kemerdekaan ketika Piagam Jakarta—yang menuai kontroversi menyatakan Indonesia berbasis syariah—ditangguhkan karena ingin fokus melepaskan diri dari belenggu penjajahan, Presiden Soekarno sebenarnya pernah berjanji bahwa persoalan ini akan diselesaikan setelah Pemilu 1955. Namun pada kenyataannya, Dewan Konstituante tidak berhasil membuat Undang-undang Dasar yang berbasis agama Islam.

Gagasan itu kian terkubur ketika Indonesia harus menghadapi ketegangan politik dan pergolakan di berbagai daerah hingga akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk kembali memberlakukan UUD 1945. Ketika itu, Bung Karno sempat menjanjikan regulasi itu akan dijiwai oleh Piagam Jakarta meskipun hal itu tak pernah dibicarakan hingga akhirnya Soeharto berkuasa.

Sepanjang masa Orde Baru, gagasan ihwal Piagam Jakarta hampir tidak pernah dibicarakan. Alasannya, menurut pria berkacamata ini , pemerintahan otoriter Soeharto menerapkan budaya politik yang tidak bersahabat dengan Islam. Sampai akhir 1980-an, sebagai sebuah kekuatan politik Islam dianggap pesaing yang berpotensi menggulingkan Soeharto dari kursi presiden.

Setelah Orde Baru jatuh, gagasan yang termaktub dalam Piagam Jakarta ini baru mulai dibicarakan lagi. Perdamaian pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) , membuka ruang baru untuk menerapkan syariat. Melalui kebijakan otonomi daerah, banyak daerah di Indonesia yang kemudian menerapkan peraturan-peraturan daerah berbasis agama Islam. Belakangan politik identitas yang digunakan oleh para elit politik, kembali membuat persoalan lama ini kembali mencuat ke permukaan.

law-justice.co/ Teguh Vicky Andrew

Bagi Salim, kebertahanan politik identitas dalam kehidupan masyarakat, seturut dengan derajat perdaban bangsa. Artinya, berbagai persoalan sosial, politik, dan budaya bukan sesuatu yang sekonyong-konyong muncul ke permukaan. Selalu ada lapisan di bawah yang merupakan sebuah ekspresi yang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Bila ingin diubah, maka hal itu harus dimulai dari bawah (sub-struktur) yang kemudian berkelindaan dengan lapisan di atasnya (supra-struktur).

“Jadi, misalnya, mengatakan tidak boleh berpolitik membawa-bawa agama, ya pada tingkat perabadan kita itu membawa-bawa agama, memang terjadi di berbagai belahan dunia. Coba lihat, Amerika Serikat , kenapa Trump itu melarang sejumlah warga negara dari negara dari negara Islam masuk ke sana, itu kan politik identitas. Makanya, elit politik itu harus mengerti persoalan bangsa, jangan ngomong saja, jadi frustrasi sendiri dia,” kata pemegang dua gelar magister dari Ohio Universtiy ini.

Belajar dari Negara Lain

Bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang mapan, seperti Amerika Serikat dan Rusia, situasi Indonesia dalam jauh lebih pelik. Ketiga negara itu, menurut Salim memang sengaja dibuat untuk mengakomodir politik kebangsaan (Rusia) dan kepentingan kaum imigran (AS dan Australia). Namun untuk Indonesia, persoalannya tidak hanya sebatas itu. Keragaman suku-suku yang bermukim di negara ini jauh lebih kompleks. Dalam banyak aspek, mereka berbeda, tetapi harus disatukan.

“Kalau kita tidak bisa merukunkan itu, menerima kenyataan itu, tidak memaksakan kehendak kita, ya berantakan. Uni Soviet kan berantakan, Amerika Serikat bertahan kan, karena AS bisa menerima kenyataan, mengelola keragaman, menyalurkan perbedaan” ujar Salim yang pernah lama bermukim di Negeri Paman Sam itu.

Untuk mengambarkan bagaimana proses penerimaan realitas ini, pria yang dikenal sebagai kritikus Sastra dan Film itu itu menyuplik sejarah Amerika Serikat. Sampai akhir abad ke-19, orang-orang Katolik di negara itu dimusuhi karena kesetiannya pada paus. Sementara sampai pertengahan abad ke-20, persoalan rasisme masih mencuat. Namun saat ini situasinya sudah jauh membaik. Terbukti John F. Kennedy yang beragama Katolik dan Barrack Obawa yang berkulit hitam sudah bisa menjadi presiden.

Pencapaian ini bisa terwujud karena Amerika Serikat menepati janji kepada penduduknya, menjadi sebuah negara yang demokratis. Namun ketika politik identitas mencuat di negara adidaya itu situasi kini sedikit berbeda. Kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Presiden pada 2016 merupakan sebuah anomali, karena tidak merepresentasikan orang Amerika.

“Meskipun lancar, memang ada beberapa presiden AS yang kacau, Trump. Saya sekolah dan lama di Amerika jadi mengerti budaya politik di sana. Trump itu adalah un-American dan dalam satu kondisi politik, sosial, ekonomi, dia terpilih, tapi apakah dia akan terpilih lagi, saya tidak tahu, saya tidak yakin dia akan terpilih lagi,” kata Salim.

Indonesia juga perlu belajar dari Uni Soviet, sebuah negara yang besar, tetapi akhirnya runtuh. Ketika itu, negara adidaya itu menjanjikan sebuah masyarakat tanpa kelas yang sulit diwujudkan karena bersifat utopis dalam bentuk federal. Pasalnya, semua yang muncul di permukaan sangat dipaksakan, sementara basis di akarnya sama sekali masih tatanan lama. Sampai saat ini, hal itu terlihat di Rusia—negara pecahan Uni Soviet, dari sosok Vladimir Putin yang merupakan perwujud dari Tsar-tsar versi baru.

Dua pengalaman yang saling bertolak belakang inilah yang perlu dikaji oleh Indonesia. Alumnus Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia ini mengingatkan, agar negeri ini sejauh mungkin menghindari pengalaman Uni Soviet. Persoalannya Indonesia memiliki potensi semacam itu kalau tidak berhati-hati, termasuk dampak buruk politik identitas yang sangat mungkin bisa memicu perpecahan bila tak ditangani dengan baik.

Untuk itu persoalan pertama yang harus ditanggani adalah kenyataan bahwa bangsa ini terdiri masyarakat yang beragam. Oleh sebab itu segala perbedaan harus diuraikan sejelas-jelasnya, meskipun dibutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan itu. Namun bagi Salim, Indonesia sejak lama memiliki Pancasila yang merepresentasikan kebhinekaan yang telah menjadi identitas bangsa ini.

“Kita (sebenarnya sudah )menerima kenyataan itu. Pancasila itu kan bukti, cuman kita harus berhati-hati mengelola Pancasila, sebab Pancasila itu hanya bisa berjalan kalau demokratis. Kalau tidak, setiap orang yang berkuasa secara tidak demokratis, menafsirkan sendiri Pancasila dan memakainya untuk menindas lawan-lawan politiknya.Jadi rumit (masalah keragamn ini), tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar,” ujar Salim.

Sampai sejauh ini, meskipun belum sempurna, Indonesia terbilang berhasil menyatukan segala perbedaan yang ada. Bila tidak menemukan titik persamaan yang kuat, negara ini pasti akan dirundung kekacauan. Pada kenyataannya Indonesia dapat melalui itu semua. Namun untuk mewujudkan itu ada harga mahal yang harus dibayar, ketimbang menghancurkan persatuan itu yang dapat dicapai dengan ongkos yang lebih murah.

“Untuk itu, perlu juru bicara yang bagus, seeorang politis yang mengerti, tapi sebagian dari mereka kan masuk KPK , iya kan. Saya memerlukan Bung Karno, dia adalah contoh yang hebat, tapi kemudian celaka di akhir hidupnya. Sampai sekarang memang belum ada politisi yang dapat menyamai kualitas presiden pertama Indonesia itu,” tutur sosok suami dari Herawaty ini.

Negara Kesepakatan

Politik identitas menjadi tren ketika umat Muslim mulai memahami Indonesia sebagai sebuah negara kesepakatan. Artinya, mereka sadar betul asa untuk mewujudkan sebuah negara berdasarkan Syariah, mesikpun urusan-urusan keagamaan tetap mendapat perhatian dalam kerangka negara demokrasi. Namun persoalannya, karena masyarakat Indonesia sangat majemuk, maka penafsiran mereka ihwal negara kesepakatan pun begitu beragam.

“Dalam masyarakat ini kan tinggal bermacam-macam orang. Saya Islam, profesor, doktor, belajar politik. Tapi (ada juga ) orang Islam yang di bawah, umat yang di bawah, kan tidak seluruhnya sampai pada kesadaran yang saya capai. Jadi kalau muncul masalah, ini mereka bereaksi. Reaksi inilah yang anda lihat ribut di medsos, ketika kampanye marak di mana-mana,” tutur ayah dari Amparita ini .

Realitas ini juga memperlihatkan bahwa umat Islam di Indonesia sejatinya tidak pernah bersatu. Sejak awal, mereka terbagi-bagi dalam kelompok dengan penfsiran yang berbeda-beda. Namun, meskipun begitu bukan berarti ini menjadi masalah. Justru, bagi Salim ini merupakan rahmat dari Tuhan karena bila hal itu terjadi maka mungkin Indonesia akan menjadi negara Islam, dan kehadiran NKRI yang berdasar konsep negara kesepakatan tak akan pernah mewujud.

Selain itu, meksipun politik identitas mengemuka dalam perhelatan pesta demokrasi, partai-partai Islam justru kehilangan panggung. Capaian elektoral mereka terus menurun dari waktu ke waktu karena kegagalan merumuskan isu-isu yang relevan dan menarik bagi umat Muslim. Bagi pria yang kini aktif di Institut Peradaban ini , kecenderungan itu menjadi faktor yang memuluskan Indonesia untuk terus bergerak ke arah negara kesepakatan.

“Jadi, kita sepakat menjadi indonesia, kita macam-macam, Bhinneka Tunggal Ika, tapi justru karena itu, supaya NKRI ini bertahan kita harus menerima kenyataan, tak satu pun di antara kita yang mendominasi. Oleh karena itu, maka kita sepakat bahwa setiap persoalan kita selesaikan secara beradab, demokratis,” pungkas Salim.

Komentar