Komcad Digugat ke MK, Saksi Kaitkan dengan Pembantaian di Dili 1999

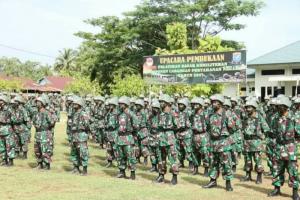

Ilustrasi Komcad (Tribun)

Jakarta, law-justice.co - Chris Carrascalao, saksi dari pemohon uji materi UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang berasal dari Timor Leste mengungkapkan warga sipil yang dipersenjatai dan diberi kewenangan menghadapi ancaman pertahanan berpotensi memicu pelanggaran HAM berat.

Hal itu diungkap Chris Carrascalao saat menjadi saksi dari pemohon dalam sidang judicial review UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN, yang menjadi dasar aturan Komponen Cadangan (Komcad), di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (14/12).

Dia merupakan korban selamat dari pembantaian dengan korban hingga 150 jiwa, di Dili, 17 April 1999, yang dilakukan oleh milisi Aitarak.

Chris bercerita tak berurutan, ia masih terbata-bata setiap menceritakan tragedi ini. Hari itu, Sabtu 17 April 1999, dilaksanakan upacara di depan kantor Gubernur Timor Timur, yang dihadiri oleh pejabat pemerintah Indonesia. Termasuk, Tono Suratman dan ketua milisi Aitarak, Eurico Guterres.

Saat upacara tersebut, Eurico dengan lantang mengatakan bahwa semua pihak yang pro kemerdekaan Timor Leste harus dibunuh. Lebih jauh, Euriko menyebut seluruh keluarga Carrascalao harus dibunuh, terutama Manuel dan Mario Viegas Carrascalao, ayah dan om Chris Carrascalao.

"Saya dengar langsung dari RRI, waktu itu disiarkan langsung, [Euriko mengatakan] bahwa semua keluarga Carrascalao harus dibunuh sampai 7 turunan," ujar Chris melalui sidang daring itu.

Chris dan ayahnya, Manuel, tidak berada di rumah saat kejadian. Ia sedang pergi ke bandara untuk menjemput adik bungsunya, namun mendengar ancaman di radio, ia berniat untuk kembali pulang ke rumah. Adik lelakinya, Manelito Carrascalao, menelponnya dan meminta ia untuk tidak pulang ke rumah.

Setelah upacara tersebut, milisi Aitarak dan Euriko pawai mengelilingi Dili, hingga puncaknya melakukan penyerangan ke rumah Carrascalao. Saat itu, menurut Chris, rumahnya menampung setidaknya 150 pengungsi dari berbagai kabupaten.

Lantaran tak bisa kembali ke rumahnya, Chris dan Manuel mendatangi Komandan Korem Tono Suratman untuk meminta bantuan agar menghentikan serangan Milisi Aitarak. Nahas, ia hanya ditertawai.

Tono justru menyuruh Manuel dan Chris untuk meminta senjata pada Fretilin, kelompok pro kemerdekaan Timor Leste. Padahal, Chris dan ayahnya hanya kelompok sipil dan tak bersenjata.

"Dari situ kami ke polisi, jawaban mereka juga sama, diam. Jadi selang waktu dari rumah Danrem Tono Suratman ke polisi untuk meminta bantuan perlindungan, itu mungkin sekitar setengah jam. Setelah itu ya yang kami dengar hanya tembakan," tambah Chris.

Chris mendengar suara tembakan beruntun itu di rumah Uskup Carlos Filipe Belo, berjarak tak sampai sekilo dari rumahnya. Tak ada yang bisa ia lakukan bahkan sampai tiga hari setelahnya.

Dia mengetahui jumlah korban meninggal, luka parah, dan selamat justru dari wartawan asing yang berada di lokasi saat kejadian. Menurutnya, 45 orang yang selamat kebanyakan perempuan dan anak-anak yang usianya paling tua 12 tahun.

Namun, adik kandungnya tewas. Ia harus ke rumah sakit militer di Lahane, Dili, dan menemukan jasad adiknya dengan kondisi mengenaskan.

"Di situ saya berkesempatan, karena harus ke kamar mayat, itu kamar mayat penuh dengan mayat-mayat yang kondisinya sudah dimutilasi, dan itu menumpuk setinggi pinggang saya. Tubuh adik saya ini kondisinya tidak beda dengan mayat-mayat yang lain," ujar Chris.

Hingga kini, Chris masih trauma dan geram tiap kali mengingat tragedi tersebut. Ia merasa diabaikan oleh pihak pemerintah Indonesia dan pihak keamanan.

"Ini semua hanya karena ada hasutan, kampanye kebencian yang jelas-jelas dilakukan di depan semua aparat keamanan, aparat pemerintah, dan seolah-olah tidak ada yang mendengarkan," tambah Chris masih terbata-bata.

Sampai sekarang, Chris kecewa dengan sikap pemerintah Indonesia yang mengabaikan korban pembantaian di Dili saat itu yang tak lepas dari izin otoritas.

"Yang sudah mati, ya mati. Tapi mereka yang membunuh ini tidak pernah merasa kalau yang mereka lakukan itu salah. Bahwa pembunuhan itu salah, penyiksaan itu salah, pemerkosaan itu salah. Seolah-olah semua itu disahkan, dilegalkan hanya karena mereka ini mendapat surat izin langsung dari pemerintah waktu itu dan juga dari tentara dan polisi indonesia," tutup Chris.

Diketahui, masa pergolakan di Timor Timur sebelum lepas dari Indonesia dikabarkan tak lepas dari sejumlah insiden pelanggaran HAM. Sejumlah jenderal pun terseret kasus itu, meski bantahan terus berdatangan.

Pada sidang uji materi yang sama, Selasa (23/11), ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Heribertus Jaka Triyana menilai UU PSDN berpotensi melanggar HAM akibat persoalan pemahaman anggota Komcad soal hak dan kewajiban warga sipil yang dipersenjatai.

"Potensi pelanggaran HAM terkait dengan pelaksanaan UU ini terlihat nyata ketika syarat-syarat ataupun hal-hal yang terkait dengan substansi yang harus dimiliki oleh masyarakat, warga negara yang termaktub dalam komponen cadangan dan pendukung itu jadi titik telak kelemahan utama dalam pelaksanaan UU ini," ujar dia.

Heribertus kemudian mempertanyakan pemahaman warga sipil yang tergabung dalam Komcad soal konsekuensi hukum ketika dimobilisasi dalam situasi darurat.

Dia kemudian menyoroti keterangan ahli sebelumnya, Bhatara Ibnu Reza mengenai prinsip kombatan dalam hukum humaniter internasional.

Menurut Heribertus, komcad ketika dilibatkan dalam kerangka ancaman militer maka ia berstatus sebagai kombatan, sehingga jika mereka melakukan pelanggaran hukum, maka yang berlaku adalah hukum militer.

Heribertus sangsi jika anggota komcad yang merupakan warga sipil mengerti risiko ketika terlibat dalam situasi ini. Menurut dia, peralihan status mereka dari sipil yang menikmati hak-hak perlindungan hukum yang diatur dalam hukum humaniter internasional akan dapat disimpangi secara sengaja oleh pemerintah.

Dengan demikian, ia menilai, hal ini merupakan unsur kesengajaan dari pemerintah untuk tidak memenuhi syarat substansi bahwa warga negara wajib mengerti dan diberitahu segala konsekuensinya.

"Kami kira ini jadi salah satu kelemahan utama dan berpotensi terjadi pelanggaran HAM oleh negara terhadap warga negaranya yang dapat terjadi secara terstruktur dibingkai pada landasan formal melalui UU a quo," jelasnya.

"Intinya, menurut ahli, UU a quo ini berpotensi melanggar HAM karena ada unsur kesengajaan yang disengaja untuk menutupi, menghindarkan hak-hak dan kewajiban yang wajib diketahui oleh warga negara," urai dia.

Senada, ahli dari Departemen Sosiologi dan Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM Muhammad Najib Azca menyatakan bahwa tugas Komcad menghadapi ancaman militer dan non-militer tidak tepat.

Hal ini merujuk pada Pasal 15 ayat (3) UU PSDN memang mencantumkan bahwa komponen cadangan dapat mengabdi untuk menghadapi ancaman militer dan hibrida.

Jika merujuk laman resmi Kemenhan, ancaman hibrida merupakan ancaman yang bersifat campuran atau perpaduan yang di dalamnya terdapat ancaman militer dan non-militer seperti ancaman konvensional, asimetrik, dan cyberware, keterpaduan serangan antara persenjataan kimia, biologi, politik, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan informasi.

Menurut Najib, kebijakan dalam UU PSDN itu bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sebab, merujuk pasal 7 UU pertahanan negara, komponen utama dalam menghadapi ancaman selain ancaman militer adalah lembaga di luar bidang pertahanan.

"Dengan mengikuti kerangka tersebut, bisa dikatakan bahwa langkah dan kebijakan pembentukan Komcad untuk menghadapi ancaman non-militer menyalahi konstruksi politik konstitusional di negara demokratis yang melihat dan menempatkan kehadiran militer sebagai alat perang," kata dia.

Sebagai informasi, uji materi UU PSDN diajukan oleh empat lembaga swadaya masyarakat (LSM), yakni, Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Kebajikan Publik Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia; dan tiga warga.

Para Pemohon mengujikan Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU PSDN.

Komentar