Dr. Moch Nur Ichwan, Dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Dunia Muslim Hijrah ke Demokrasi Liberal?

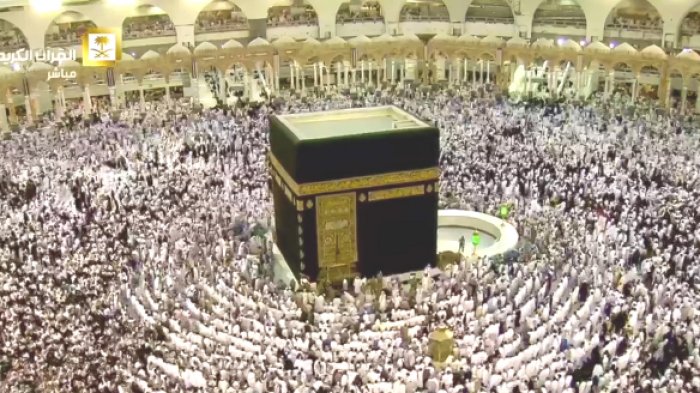

Umat Islam sedang menunaikan ibadah haji (Tribunnews)

Jakarta, law-justice.co - Sejumlah survei internasional dalam beberapa dekade terakhir menempatkan negara-negara muslim di ranking buncit dalam hal demokrasi, ekonomi, dan kebahagiaan.

Artinya negara-negara muslim itu sebagian besar tidak demokratis, ekonominya jeblok, dan tidak bahagia. Bahkan, yang mengherankan, mereka juga masuk dalam urutan belakang dalam indeks keislamian (Islamicity). Habis sudah kalau begini.

Untung saja, dalam hal demokrasi, sebagaimana dilaporkan oleh Economist Unit Index pada 2019, masih agak lumayan: ada tiga negara (dari 50 negara muslim yang ada datanya), yakni Tunisia, Malaysia, dan Indonesia, yang mampu menembus peringkat demokrasi setengah matang (flawed democracy), satu level di bawah demokrasi matang (full democracy).

Seburuk itukah negra-negara muslim?

Yang menjadi masalah adalah Pew Research Center, sebuah lembaga survei yang berbasis di Amerika, mengestimasi pada 2015 bahwa pada penduduk muslim akan menjadi penduduk terbesar di seluruh dunia pada 2070.

Ini tentu menimbulkan pertanyaan, umat dan negara muslim macam apa yang ada pada tahun 2070 itu? Apakah negara-negara muslim itu nanti maju dalam hal demokrasi dan kebebasan, atau justru lebih parah?

Pertanyaan ini wajar karena dengan jumlah yang besar itu mereka diasumsikan dapat mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Kecuali jika mereka seperti buih di lautan.

Melihat hal di atas, dalam bukunya yang ambisius, Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim: Indonesia Sebagai Model?, Denny JA mengusulkan tiga hal. Pertama, “hijrah massal” negara-negara muslim kepada demokrasi dan kebebasan. Menurutnya itu bukan hanya “mungkin”, tetapi juga “harus” dilakukan.

Kedua, Indonesia sebagai model negara muslim yang mendasarkan diri pada demokrasi liberal. Ketiga, hijrah itu melalui rute “demokrasi illiberal” sebagai terminal pertamanya.

Di sini muncul pertanyaan, mengapa demokrasi liberal? Mengapa Indonesia sebagai model? Dan mengapa rute demokrasi illiberal? Selain pertanyaan-pertanyaan itu, sembari bersepakat dengan Denny JA terkait dengan demokrasi dan kebebasan, mungkinkah mengandaikan demokrasi liberal alternatif?

Saya akan membaca buku Denny JA ini dengan mendekatan “multiple modernities” (Eisenstadt 2002) dan “multiple democracies” (Blokker 2008) yang dengan mempertimbangkan aspek budaya politik mengandaikan tidak tunggalnya jalan modernitas dan demokrasi, dan memungkinkan penggalian nilai-nilai “liberal” dalam Islam dan masyarakat muslim pada satu sisi dan sistesis tertentu komunitarianisme dan liberalisme.

Hijrah Demokrasi Liberal dan Rute Illiberal

Denny JA berargumen bahwa untuk menjadi negara-negara muslim yang maju dan berkualitas, maka hanya ada satu jalan yang harus ditempuh, yakni, jalan demokrasi dan kebebasan. Dan itupun hanya ada satu model, yakni model Barat, terutama Eropa (Barat) dan Amerika, walau rute-nya bisa saja agak memutar. Tujuan utamanya sama: Demokrasi Liberal ala Barat.

Ini terkesan kuat ketika dia membahas di Bab II tentang demokrasi di dunia lain. Dalam bab ini dia membahas tentang sejarah demokrasi di berbagai belahan dunia. Dia mengawalinya dengan pembahasan tentang demokrasi di Inggris dan di koloninya, Amerika, sebagai cikal-bakal demokrasi dan kebebasan itu.

Kelas borjuis--yang kemudian menjadi kelas menengah--di Inggris, dapat melepaskan diri dari cengkeraman monarki diktatorial dan feodalisme.

Kelas menengah borjuis ini pula yang memelopori kemerdekaan Amerika Serikat dari cengkeraman tuan-tuan tanah aristokrat kolonis Inggris.

“Dari sini jalan menuju demokrasi liberal konstitusional Amerika dimulai,” katanya.

Kelas borjuis ini lah kelas menengah yang melahirkan kapitalisme yang menjadi pilar demokrasi dan kebebasan itu.

Saat membahas negara-negara selain Inggris dan Amerika, Denny JA menunjukkan kelemahan mereka.

Jerman, misalnya, dikatakannya sebagai “menikmati demokrasi, tapi mengkhianati kebebasan” dengan melihat kasus Hitler dan Nazi. Ketika membahas Prancis dia menyebutnya “negara terlalu dominan, dan kebebasan menjadi anak tiri” dengan melihat kasus Napoleon Bonaparte.

Saat membicarakan tentang Rusia, China, dan negara-negara non-Barat (seperti Mesir dan Saudi), dia menyebut di sana “tak tumbuh kelas menengah, tak tumbuh kebebasan”. Denny JA juga membahas Rusia yang disandingkan dengan negara-negara Amerika Latin, dan menyebut mereka mengalami “sindrom orang kuat, ilusi atas nama rakyat.”

Ketika membahas negara-negara Asia dan Afrika, dia mengasosiasikan mereka dengan “tumbuhnya demokrasi tanpa kebebasan.”

Untuk menuju demokrasi liberal itu, Denny JA menyarankan negara-negara muslim mengambil rute demokrasi illiberal sebagai terminal awal. Denny JA memandang bahwa transisi menuju demokrasi di banyak Dunia Muslim disebutnya tidak ‘happy ending’.

Ketika kran demokrasi dibuka, “sekali dibiarkan partai bebas bertarung, yang menang sangat mungkin justru partai yang anti-demokrasi.”

Saat partai yang menang berkuasa melalui pemilu ia menghalangi pemilu bebas berikutnya. Arab Spring pun gagal melahirkan negara-negara demokratis, kecuali Tunisia. Rezim otoritarian justru menguat di banyak negara Arab.

Pertanyaannya, mengapa tidak disarankan memilih rute menunda demokrasi, tetapi memperkuat ekonomi kapitalistik, seperti yang dilakukan Mexico, China, dan Singapura? Padahal untuk menciptakan kelas menengah yang kuat, yang merupakan prasyarat demokrasi liberal itu, sebagaimana yang Denny tunjukkan, rute ini terbukti cukup sukses.

Indonesia sebagai Model?

Denny JA mengusulkan Indonesia sebagai model demokrasi bagi Dunia Islam. Sebelumnya, beberapa ilmuwan dan politisi dunia juga mengusulkan hal serupa, seperti Fazlur Rahman, Paul Wolfowitz, James B. Hosterey, Abhishek Mohanty, dan bahkan PM Inggris David Cameron. Padahal dari segi demokrasi, Indonesia sampai pada tahap demokrasi illiberal.

Demikian pula, berdasarkan Economist Unit Index, ranking Indonesia pada 2019 jauh di bawah Malaysia dan Tunisia. Malaysia ranking 43 (skor 7.16), Tunisia ranking 53 (skor 6.72), dan Indonesia ranking 64 (skor 6.48). Mengapa tidak Malaysia, atau setidaknya Tunisia?

Paling tidak ada tiga alasan mengapa Indonesia dia nobatkan sebagai model. Pertama, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kedua, Indonesia berhasil mengalami pergantian kekuasaan berkali-kali melalui pemilihan umum yang damai. Ketiga, Indonesia mempunyai budaya politik yang kuat tak ingin menjadi negara agama.

Hal lain, walau tidak disebut secara eksplisit, Indonesia mempunyai ciri-ciri negara demokrasi, seperti kekuasaan kehakiman yang independen, pemilu multipartai, hak pilih universal, kontrol sipil terhadap kekuasaan militer dan polisi, hak dan kebebasan berserikat dan beribadah, kelas menengah yang luas, dan ekonomi kapitalistik yang berkembang.

Dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, selain Tunisia dan Malaysia, tingkat demokrasi Indonesia masih lebih tinggi.

Secara budaya, Indonesia memeluk komunitarianisme, yang dalam istilah lokal disebut budaya kekeluargaan. Selain itu, Indonesia adalah negara yang supraplural, baik dari segi etnis, bahasa, agama, maupun kepercayaan, dan mereka dapat bersatu menjadi Indonesia.

Selain itu, Indonesia adalah negara spiritual-religius, bukan hanya penduduknya mayoritas beragama resmi, tetapi juga banyak keyakinan (belief) lokal di berbagai daerah. Kearifan lokal juga banyak mendukung nilai-nilai demokrasi--walau ada pula yang bertentangan. Indonesia juga mempunyai budaya yang moderat dan harmonis.

Indonesia haruslah dilihat sebagai warisan budaya yang plural, bukan tunggal. Ada warisan budaya Hindu-Buddha-India, Islam-Arab, Kristen-Eropa-Barat, dan agama dan keyakinan pribumi.

Ini semua membentuk kultur yang moderat dan menghormati perbedaan. Radikalisme keagamaan dianggap unsur asing yang menyusup di dalam masyarakat Indonesia.

Di Indonesia juga muncul tradisi intelektual Islam yang cukup terbuka. Muncul pemikiran-pemikiran yang beragam, dari tradisionalis, liberal progresif, revivalis, moderat, radikal, dan militan--tergantung bagaimana Anda mengklasifikasikannya.

Muncul gerakan muslim liberal dan progresif, seperti Jaringan Islam Liberal (JIL), Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), Pos-Tradisionalisme Islam, dan sebagianya.

Muncul pula gerakan Islamis transnasional dalam sekitar tiga dekade terakhir, seperti Ahmadi (Ahmadiyah), Ikhwani (Ikhwan Muslimin), Salafi (Salafi-Wahabi), Tahriri (Hizb al-Tarhir), dan Tablighi (Jamaah Tabligh), di samping gerakan Islamis lokal, seperti Jemaah Islamiyah, Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jammah Anshorut Tauhid (JAT), Jamaah Anshorud Daulah (JAD--berafiliasi ke ISIS), dan gerakan-gerakan lokal lainnya.

Sebagaimana masyarakat muslim lain, demokratisasi seringkali dimaknai sebagai ‘konfesionalisasi’ atau religionisasi. Ini yang kita saksikan pasca-Orde Baru. Islamisasi perundang-undangan dan hukum, menguatnya politik identitas dan populisme. Melihat Indonesia sebagai alternatif bagi Dunia Muslim dalam hal demokrasi dan kebebasan harus mempertimbangkan semua aspek itu, termasuk budaya politiknya.

Pendekatan Multiple Modernities, Multiple Democracies dan Sintesis Etika Politik

Mengharapkan negara-negara muslim berhijrah menuju demokrasi liberal tentu tidak mudah, karena mereka mempunyai budaya politik yang beragam, yang berbeda dengan budaya politik di pusat demokrasi liberal, yakni Eropa Barat dan Amerika.

Di wilayah yang secara umum disebut “pusat” (center) Dunia Islam, seperti Afrika Utara, Turki, wilayah-wilayah Persia (Iran, Iraq), Saudi Arabia, Yaman, dan Syria budaya politik mereka tidaklah tunggal. Apalagi wilayah-wilayah pinggiran (periphery) Dunia Islam. Budaya politik Afrika, Asia tengah, Asia Selatan, Asia Tengara tidaklah sama.

Namun, dapatlah dikatakan bahwa mereka berbagi budaya politik “komunitarian”, sebagaimana Jepang, Korea Selatan, China, India, Singapura. Bagi mereka, komunitas lebih penting daripada individu.

Sementara budaya politik negara-negara Barat lebih bersifat “individualis” di mana individu lebih penting daripada komunitas. Negara-negara Barat lebih mudah memasuki liberalisme karena tuntutan mereka adalah hak-hak individu.

Sementara negara-negara muslim, dan negara-negara Timur lainnya, lebih mempertimbangkan komunitas dan “common good”, kebaikan bersama.

Faktanya, meskipun sejumlah negara Timur yang komunitarian mampu menjadi negara yang maju, negara-negara muslim masih tertinggal. Ini mesti ada something wrong. Etika profetik, yang juga diterapkan oleh muslim Abad Pertengahan, belajar kepada siapa saja, meskipun kepada China, Yunani, India, Romawi, dan Persia, yang saat itu tentu saja non-Muslim.

Kita harus keluar dari apa yang disebut A. Gutmann sebagai “tyrannies of dualism”, thaghut dualisme, dalam hal ini dualisme komunitarianisme dan liberalisme. Selama ini dua etika politik ini diangap saling menegasikan satu sama lain. Pilihannya adalah either/or, kalau tidak ini maka itu. Thaghut dualisme ini mesti diakhiri.

Kajian demokratisasi secara umum mendukung pandangan liberal tentang demokrasi dan budaya politik, dan hanya ada satu jalan menuju demokrasi, yakni jalan Barat, terutama Eropa Barat dan Amerika Serikat. Untuk menjadi negara demokrasi, maka harus belajar kepada Barat.

Menarik untuk mempertimbangkan gagasan tentang “multiple modernities” (Eisenstadt 2002) dan “multiple democracies” (Blokker 2008), yang mengandaikan kemungkinan rute lain menuju modernitas dan demokrasi. Jepang, Korea Selatan, China, misalnya, dapat mencapai modernitas dan demokrasi dengan cara mereka sendiri.

Saya kira lebih menarik untuk mengarahkan negara-negara muslim ke pendekatan ini secara simultan.

Menggeser sama sekali komunitarianisme adalah seperti menanam pohon di bebatuan, bisa tumbuh tetapi kemungkinannya kecil, dan kalau tumbuh pun tak normal. Di sini dimungkinkan sintensis antara komunitarianisme dan liberalisme.

Kalau kita lihat, negara-negara Timur lain tersebut mampu menyinkronkan antara nilai-nilai komunitas dan individual, baik dengan menggali nilai-nilai budayanya sendiri, seperti Jepang, maupun dengan mengadopsi nilai-nilai tertentu dari liberalisme, terutama etika hak-hak dasar.

Dari sini diharapkan muncul modernitas dan demokrasi Dunia Islam yang berangkat dari sejarah, budaya, nilai-nilai dan religiositasnya sendiri, namun terbuka, kosmopolit dan berorientasi pada masa depan.

Dalam konteks ini mungkin dikembangkan demokrasi liberal alternatif, yang melihat demokrasi dan kebebasan bukan dalam kacamata liberalisme, namun dalam kacamata Islam Indonesia, Islam Eropa, Islam Turki, dan seterusnya, yang dalam satu sisi mempertimbangkan nilai-nilai profetik keislaman, budaya politik, dan etika hak-hak dasar.

Dalam konteks Abad Pos-Sekular (Habermas 2003), demokrasi liberal pun harus mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan.

Etiko-Teologi Politik dan Ekonomi

Denny yang mengatakan bahwa diskusi dan perdebatan apakah Islam compatible dengan demokrasi dan kebebasan adalah upaya yang sia-sia saja, karena itu bergerak pada wilayah interpretasi. Dalam interpretasi didapati kelompok yang mendukung bahwa Islam sejalan dengan demokrasi, dan ada kelompok yang menolaknya. Ada pun di tengah-tengah itu ada kelompok moderat yang berupaya menengahinya.

Ini menurutnya useless karena “tak akan memberi kepastian apa pun” dan “apa yang terjadi pada dunia nyata bukan semata produk sebuah interpretasi agama, tapi juga hasil pertarungan nyata kekuatan sosial, politik dan ekonomi.”

Saya setuju dalam hal pertarungan kekuatan sosial, politik dan ekonomi ini, tetapi tidak dengan pentingnya pemikiran Islam yang konstruktif bagi multiple modernities dan multiple democracies.

Bagi negara muslim, tidak mungkin peran agama diabaikan. Namun, memang masih ada persoalan etis-teologis yang harus diatasi dalam konteks politik Dunia Islam.

Saat etika Protestan dapat menjadi spirit kapitalisme di Barat; etika Katolik menjadi spirit modernitas di Itali, Perancis, Polandia, Spanyol, Filipina; etika Konfusian menjadi spirit kemajuan di China, Taiwan, Korea Selatan, Jepang; bagaimana dengan etika Islam?

Pentingnya etika dalam membangun sebuah negara sebenarnya tercermin di dalam literatur filsafat dan etika politik Islam, tetapi masih lebih menekankan etika personal pemimpin politik, raja, atau sultan. Belum merupakan etika dalam lembaga dan sistem politik.

Ada kegamangan teori politik Islam saat memasuki negara bangsa. Saat berbicara tentang politik Islam masih merujuk kepada al-Ahkam al-Sulthaniyyah-nya al-Mawardi atau al-Siyasah al-Syar’iyyah-nya Ibn Taimiyyah, padahal keduanya ditulis dalam konteks daulah Islamiyah, bukan negara bangsa modern.

Tapi memang, sebagaimana dikhawatirkan Denny, kecenderungan tirani mayoritas yang mengatasnamakan agama biasanya tinggi dalam masyarakat beragama, sebagaimana yang dilihatnya dalam kasus India. Demikian pula, ada pilihan sulit bagi rezim di negara-negara muslim antara memilih politik otoriter atau fundamentalisme agama. Ini merujuk kepada sikap politik Mesir dan Palestina.

Husni Mubarak bilang bahwa jika Mesir mengambil jalur demokrasi, maka kelompok fundamentalis Islam akan mengambil alih negara. Juga Yasser Arafat, yang mengatakan jika dia menempuh jalan damai dengan Israel, pemerintah akan digulingkan Al-Fatah dan Hamas.

Itu semua karena formulasi posisi Islam dalam politik belum ditemukan secara pas.

Menurut saya sejumlah cendekiawan kita sudah menemukan rumusan yang lebih kurang sesuai. Nurcholish Majid, Abdurrahman Wahid, dan Syafii Maarif, misalnya, telah mengusulkan pentingnya nilai-nilai Islam, seperti keadilan, cinta, kerja keras, dan sebagainya, sebagai etika politik. Bagaimana Islam menjadi prinsip etik dalam politik, ekonomi, kebudayaan. Proyek peradaban ini belum selesai, meskipun tokoh-tokoh pengusungnya sebagian sudah meninggalkan kita.

Pemikiran mereka perlu terus digali dan dikembangkan secara lebih sistematis lagi, bukannya makin tumbang dan layu. Ide yang bagus itu harus diterjemahkan secara empiris agar dapat bertahan, berkembang, dan memenangkan kontestasi real dalam lanskap sosial, budaya, politik dan juga ekonomi Indonesia dan Dunia Muslim.

Ia memerlukan infrastruktur sosial, politik, dan ekonomi agar dapat berbunga dan berbuah. Menjadikan Indonesia sebagai model harus mempertimbangkan dengan serius aspek intelektual ini.

Tantangan terberat lain adalah dalam bidang ekonomi. Bagaimana etika Islam menjadi spirit dalam ekonomi, sebagaimana etika Protestan menjadi spirit bagi kapitalisme.

Kegagalan muslim dalam membangun politik dan demokrasi yang sehat adalah karena ia gagal diterjemahkan dalam tataran ekonomi. Ekonomi syariah yang berkembang selama ini, yang juga melahirkan kapitalisme Islam, mungkin perlu dilihat sebagai peluang dan tantangan.

Perkembangannya secara internasional makin lama makin menjanjikan. Seiring dengan itu, kajian etika dan maqasid (tujuan-tujuan syariah: melindungi jiwa, akal, agama, ekonomi dan keturunan) dengan kecenderungan progresif dalam ekonomi dan bisnis makin maju dari waktu ke waktu.

Ini mestinya akan melahirkan ekonomi syariah yang lebih progresif yang bukan hanya berorientasi kesejahteraan ke dalam umat Islam tetapi juga keluar.

Jika perkembangannya demikian, maka saya yakin ini akan mampu melahirkan modernitas dan demokrasi alternatif yang mampu menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan performance negara-negara muslim secara internasional.

Memang, negara-negara muslim berada di persimpangan jalan. Saya juga membayangkan apa yang dibayangkan oleh Denny JA tentang negara muslim mendasarkan diri pada demokrasi dan kebebasan.

Tapi saya membayangkannya dalam konteks multiple modernities dan multiple democracies yang memungkinkan penggalian nilai-nilai “liberal” dalam khazanah Islam pada satu sisi dan sintesis komunitarianisme dan liberalisme pada sisi lain.

Demokrasi di negara-negara muslim tidak bisa dicangkokkan begitu saja dari luar tanpa mempertimbangkan kekayaan historis, kultural, religius, dan intelektual mereka. Indonesia sebagai model bukan karena demokrasi illiberalnya, tetapi karena pengalaman hidupnya dalam keragaman budaya, agama, etnis, pemikiran, serta pengalaman beragama, berbudaya, berpolitik, dan berpikir--walau belum tentu dalam berekonomi.

Akhirul kalam, demokrasi liberal telah membawa dunia Barat kepada kemajuan mereka dalam berbagai bidang. Problemnya adalah apakah dunia muslim perlu mengikuti jejaknya begitu saja, yang tampaknya semakin lama semakin tak terkejar, ataukah membuat rute alternatif menuju negara muslim berdasarkan demokrasi liberalnya sendiri?

Saya kira pembuatan rute alternatif ini bukan saja “mungkin” tetapi juga “harus”.

Komentar