Kasus Proyek Grand Indonesia milik Grup Djarum (Tulisan-1)

Negara Rugi Di Kontrak GI, Ada Apa Semua Dibungkam?

Ada penyimpangan kontrak BOT Grand Indonesia, anak usaha Grup Djarum (foto: Rmol)

Jakarta, law-justice.co - Sejumlah kalangan meyakini perjanjian kerja sama antara BUMN perhotelan, PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dengan PT Cipta Karya Bersama Indonesia (CKBI) yang holdingnya Grup Djarum dan PT Grand Indonesia (GI), isi klausulnya sarat masalah. Kerja sama dalam berbentuk Build Operate Transfer (BOT) yang ditandatangani pada 13 Mei 2004 silam dinilai lebih banyak menguntungkan pihak penerima BOT, bahkan dianggap merugikan negara.

Saat ini kasus yang sempat diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung) namun dihentikan pada Februari 2017, seolah ‘mati suri’ sengaja dibiarkan deadlock. Alasan Kejagung menghentikan penyidikan pada waktu itu karena pertama, kasus tersebut masuk ke ranah perdata; kedua, adanya surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara. Padahal sebelumnya laporan hasil pemeriksaan BPK Nomor 02/Auditama VII/01/2016 yang dikeluarkan pada 14 Januari 2016 menunjukkan bahwa PT HIN berpotensi menderita kerugian senilai Rp 1,2 triliun, menyusul pelaksanaan kerjasama tersebut. Menurut hitungan BPK, kontribusi yang diberikan pihak GI baru Rp 400 miliar dari seharusnya Rp 1,6 triliun.

Meski telah dihentikan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 28 Maret tahun lalu tetap meyakini kompensasi yang diberikan pihak swasta kepada pemerintah jauh dari ideal. “Terkait kontrak PT GI dan PT HIN, saya sudah kembalikan kepada menteri BUMN untuk melakukan pendekatan bagaimana supaya PT GI yang konon kaya raya ini memberikan kompensasi yang wajarlah kepada pemerintah.”

Kejagung bahkan menyatakan siap menjadi kuasa hukum PT HIN jika diminta. “Kita tunggu. Saya pikir nanti kita akan lakukan komunikasi intensif mengenai masalah ini. Yang pasti saya sendiri tkdak akan membiarkan kalaupun nanti negara mengalami kerugian.” Namun setelah satu setengah tahun berlalu sejak Prasetyo menyatakan hal tersebut, tidak juga ada upaya pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak. Pemerintah tentu bisa saja mengajukan addendum jika benar kontrak perjanjian tersebut dirasa berat sebelah.

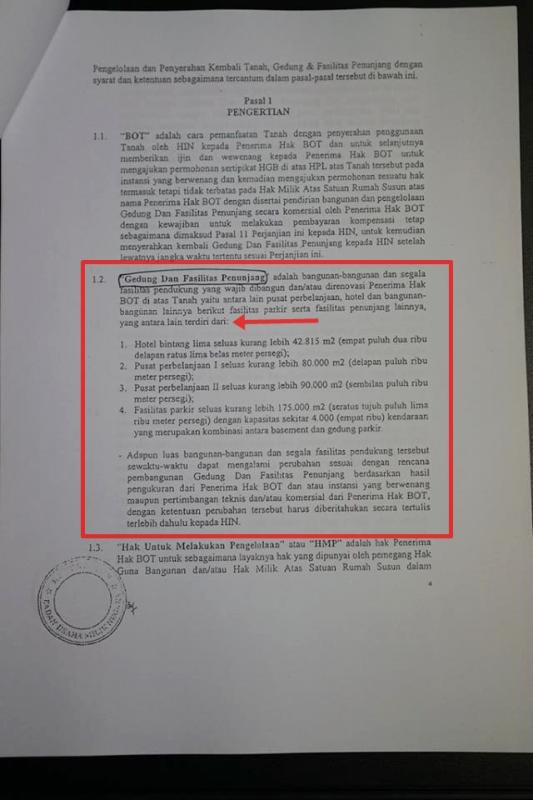

Klausal tentang gedung dan fasilitas penunjang (foto: Ist)

Addendum dalam istilah hukum merujuk pada kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok tersebut.

Sementara itu Pihak Grand Indonesia (GI) menolak menerima permohonan wawancara yang diajukan awak Law-justice.co. Lewat pernyataan tertulis yang dikirim via e-mail oleh Dinia Diah Astari Widodo mereka hanya merespons, ‘bahwa kerjasama BOT yang dilakukan oleh Grand Indonesia sebagai pihak swasta dengan pihak BUMN adalah berdasarkan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak dimana perjanjian tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.”

Dari penjelasan tersebut GI kembali mempertegas posisinya bahwa tidak ada pelanggaran dalam perjanjian BOT antara PT HIN dengan PT GI. Semua klausul telah dibicarakan kedua belah pihak dan tercantum dalam kontrak kerjasama. Benarkah demikian?

Salah seorang komisaris PT HIN, Michael Frankwin Umbas pada 2016 lalu, saat kasus ini mulai bergulir, pernah mempertanyakan kontrak BOT yang menurutnya ada sejumlah kejanggalan dalam implementasi. Salah satu yang menjadi hirauannya adalah tambahan dua bangunan yakni gedung perkantoran (Menara BCA) dan apartemen (Kempinski) yang tidak pernah tercantum dalam perjanjian BOT. “Penambahan dua gedung ini mestinya diajukan sejak awal perencanaan dan tercantum dalam objek BOT. Hal ini jelas tidak sesuai TOR dan perencanaan awal yang disetujui kementerian BUMN,” ujarnya saat itu. Michael Umbas ditunjuk sebagai komisaris PT HIN pada akhir November 2015.

Penyimpangan Kontrak

Pihak GI bisa saja membantah tudingan tersebut dengan menunjukkan klausul yang mengatur soal Gedung dan Fasilitas Penunjang. Dalam perjanjian BOT memang disebutkan: “Gedung dan fasilitas penunjang adalah bangunan-bangunan dan segala fasilitas pendukung yang wajib dibangun dan/atau direnovasi penerima hak BOT di atas tanah, yaitu, antara lain, pusat perbelanjaan, hotel, dan bangunan-bangunan lainnya, berikut fasilitas serta Fasilitas penunjang lainnya.” Apakah Menara BCA dan Apartemen Kempinski dapat dikatagorikan sebagai gedung dan fasilitas penunjang?

Menurut Jaksa Agung Prasetyo di hadapan para anggota dewan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 28 Maret 2018, apartemen dan gedung perkantoran tidak bisa dainggap sebagai sarana pendukung. “Nampaknya mereka (pihak GI) memaknai sarana pendukung lainnya itu dengan membangun dua bangunan yang menurut kami tentunya bukan termasuk katagori sarana penduung.”

Prasetyo menambahkan sarana pendukung yang dimaksud dalam klausul tetap harus terkait dengan empat bangunan utama yang sudah tercantum dalam kontrak BOT, yakni satu Hotel Bintang Lima seluas kurang lebih 42.815 m2, dua pusat perbelanjaan masing-masing seluas 80.000 m2 dan 90.000 m2 dan satu area parkir seluas 175.000 m2. Jadi bukan membangun dua gedung baru di luar bangunan yang ada dalam kontrak. Contoh fasiltas penunjang itu seperti kantin atau tempat jaga. “Ini kan membangun dua tower baru. Dua bangunan baru ini kami anggap sebagai penyimpangan karena tidak ada kaitannya dengan kontrak. Mestinya negara mendapat kotribusi.”

“Apartemen dan office tower sudah disewakan habis sehingga tentunya disitu kan ada income dan penghasilan yang mestinya sebagian adalah hak dari negara. Kami akan kejar terus Pak,” imbuhnya.

Jaksa Agung Prasetyo saat raker di DPR RI (foto: Kumparan)

Sementara itu Michael Umbas sejak awal sudah menentang pembangunan gedung perkantoran (Menara BCA) dan Apartemen Kempinski karena tidak tercantum dalam kontrak BOT. Namun dirinya kini terkesan menghindar. Dia sulit dihubungi untuk dimintai konfirmasi. Padahal saat kasus ini mulai bergulir Michael Umbas termasuk orang yang bersuara paling lantang. Law-justice.co berupaya berkali-kali menghubungi Michael Umbas, yang juga relawan Arus Bawah Jokowi, namun tetap tidak berhasil. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp hanya terlihat dibaca (indikasinya: ada centang dua biru). Pun saat ditelpon, Michael Umbas tidak mengangkatnya.

Sebelumnya Michael mengungkapkan, sebagai pemilik lahan, PT HIN tak memperoleh kompensasi yang sepadan dari kontrak BOT. Bahkan, menurutnya bisa dibilang tekor. Berdasarkan dokumen kontrak, selama masa kerja sama BOT 30 tahun, HIN mendapat kompensasi dari GI yang diberikan per tahun hingga 2035. Total kompensasi yang diperoleh HIN adalah Rp 386 milyar. ``Kalau diukur periode 30 tahun, angka itu (Rp 385 milyar) masih sangat rendah,`` kata Micahel.

Berdasarkan dokumen kontrak BOT yang diterima Law-justice.co, rincian kewajiban kompensasi yang harus dibayar PT GI kepada PT HIN, adalah sebagai berikut:

Periode 2004 – 2012 sebesar Rp10 miliar per tahun; 2013 – 2017 (Rp 11 miliar per tahun); 2018 – 2022 (Rp 12 miliar per tahun); 2023 – 2027 (Rp13 miliar per tahun); 2028 – 2032 (Rp14 miliar per tahun); dan 2033 sebesar Rp15 miliar per tahun.

Menolak berkomentar

Beberapa nara sumber penting yang juga pernah diperiksa kejaksaan agung terkait masalah ini menolak diwawancarai. Ada apa gerangan? Gerakan tutup mulut ini hanya akan mengamini dugaan bahwa memang perjanjian kontrak BOT PT Grand Indonesia, bermasalah. Andi Sahrandi, pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Law-justice.co bahkan tegas mengatakan, “itu penipuan. Tanya sama Laks (Laksamana Sukardi), itu dia yang tandatangan.”

Laksamana Sukardi adalah Menteri BUMN yang pada waktu itu mewakili pemerintah dan turut menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan milik PT HIN dengan PT CKBI dan PT GI tersebut. Dia sempat diperiksa Kejaksaan Agung. Awal Maret 2016 silam Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Laksamana Sukardi dilakukan untuk mendapat keterangan terkait persetujuan PT Grand Indonesia dan PT Hotel Indonesia Natour (Persero) yang diduga diselewengkan. "Waktu itu beliau kan sebagai Menteri BUMN. Ditanya soal persetujuan dengan PT GI. Karena ini (PT HIN) masuk BUMN," kata Arminsyah.

Sayang, saat dihubungi awak Law-justice.co via WhatsApp, pesan kami hanya terlihat dibaca yang bersangkutan.

Seolah mengamini kesalahan yang pernah dibuat kementerian BUMN di masa silam, Menteri BUMN Rini Soemarno dalam sebuah kesempatan pada 2017 lalu pernah mengatakan agar kasus Grand Indonesia tidak terulang lagi. Saat itu dia mewanti-wanti para direksi BUMN untuk menjaga aset-asetnya yang pada 2017 silam telah mencapai Rp. 7.035 triliun. Rini menegaskan agar kasus Hotel Borobudur dan Grand Indonesia tidak terulang lagi.

Kementerian BUMN (foto: Okezone)

"Saya ingatkan jangan sampai kita kehilangan aset, kayak hotel Borobudur, atau seperti Grand Indonesia (GI), dan masih banyak lainnya. Tapi bukan berarti tidak boleh bekerja sama dengan swasta. Hanya saja tolong pikirkan jangka panjang supaya jangan akhirnya hilang hanya dinikmati segelintir orang," katanya saat menyampaikan wejangan pada pelantikan pejabat eselon III dan IV di kantornya, Jakarta pada 7 Juli 2017.

Bukan hanya pihak pemerintah maupun swasta yang menghindari wawancara, salah seorang yang terlibat dalam penyusunan proposal penawaran pengembangan Hotel Indonesia pun bersikap serupa. DIa adalah Wijajanto Samirin, mantan bankir investasi yang kini menjabat Staf Khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk Ekonomi dan Urusan Keuangan. Saat dihubungi Law-justice.co via WhatsApp semula pria kelahiran Yogyakarta ini menyangkal sebagai pemilik nomor itu, dengan merespons: “mohon maaf kemungkinan besar Bapak salah kirim WA,” sambil menyertakan emoticon permohonana maaf.”

Merasa yakin bahwa nomor tersebut milik pria yang pernah menjabat Deputi Rektor Universitas Paramadina pada era Anies Baswedan serta Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Nikolaus Tolen dari Law-justice.co pun kembali memastikan, apakah nomor tersebut benar milik Wijayanto.

Dia pun kemudian menjawab: iya saya adalah Wijayanto Samirin,’ sambil menambahkan pesan: “tetapi saya tidak pernah menawarkan (proposal) apapun.”

Namun setelah sebuah link berita yang memuat tentang pemeriksaan atas dirinya seputar pengajuan proposal untuk pengelolaan Kawasan Hotel Indonesia, dia pun tak lama kemudian merespons: “ooo, itu kasus lama. Saya hanya konsultan keuangan saja saat itu. Tugas saya menyusun financial modeling. Proposal tanggung jawab manajemen,” tulisnya.

Dan ketika dimintai waktu untuk wawancara soal proses penyusunan kotrak BOT PT HIN dengan PT KCBI dia hanya menjawab singkat: “kasusnya kan sudah beres. Tentu saya tidak bersedia. Itu kejadian tahun 2002.” Setelah kembali didesak agar mau meluangkan waktu untuk bisa menceritakan latar belakang lahirnya kontrak BOT, dia pun menolak dengan mengatakan: “Saya nggak tahu banyak, karena hanya analis keuangan saja waktu itu. Menghitung IRR (internal Rate of Return), NPV (net present value), dan lain-lain. Sangat teknis”.

“Saya bikin financial model saja mas. Nggak familier dengan proposal itu. Ngitung IRR dan NPV saja,” kata pria kelahiran 1971 itu mengakhiri percakapan.

Penolakan untuk dimintai konfirmasi juga disampaikan Kepala Bagian Aset Kementerian Sekretariat Negara, Masruh. Dia menyatakan enggan berkomentar tentang kontrak BOT PT HIN dengan PT GI yang terjalin pada tahun 2004 silam. Sebagai lembaga yang mengurusi aset-aset tanah negara, pihak Setneg seharusnya mengetahui perihal kontrak tersebut.

GI anak usaha Grup Djarum mendapat hak pengelolaan lahan kawasan Hotel Indonesia hingga 2054 (foto: tribunnews)

Reporter Law-justice.co berkali-kali mencoba menghubungi yang bersangkutan baik melalui sambungan telepon maupun pesan disertai sejumlah pertanyaan konfirmasi yang dikirim via WhatsApp.

"Saya bukan Masruh,"kata laki-laki dari seberang telepon saat merespons panggilan telepon Law-justice.co, dan langsung menutup sambungan tersebut. Menurut seorang sumber terpercaya, nomor tersebut dipastikan milik Masruh. Redaksi juga sudah beberapa kali mencoba kembali menghubungi yang bersangkutan, namun beberapa pesan singkat kami hanya dibaca tanpa direspons.

Kontrak BOT antara PT GI dan PT HIN sudah terlanjur ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu yang sangat panjang karena baru akan berakhir pada 2054. Padahal menurut Gurnadi Ridwan, peneliti Forum Indonesia for Budget Transparency (FITRA), posisi pemerintah dalam kontrak tersebut lemah terutama dalam sisi penguasaan aset. Oleh sebab itu dia menyarakankan agar kontraknya segera dibenahi untuk menghindari potensi kehilangan aset yang berlokasi di jantung kota Jakarta.

Seperti saran Jaksa Agung Prasetyo perlunya membuat addendum kontrak BOT yang memasukkan gedung perkantoran Menara BCA dan Apartemen Kempinski yang dibangun di luar kontrak. “Supaya jelas bahwa itu asset negara.” Sekaligus mengawasi pemeliharaan gedung-gedung tersebut selama tenggang waktu kontrak sehingga saat diserahkan semua bangunan dalam kondisi baik dan layak. Jangan sampai terlambat sehingga negara berpotensi kehilangan aset berharga.

Kontribusi laporan: Nikolaus Tolen, Teguh Vicky Andrew, Januardi Husin, Winna Wijaya, Bona Siahaan

Komentar