Mengenang 21 Tahun Reformasi (Tulisan-4)

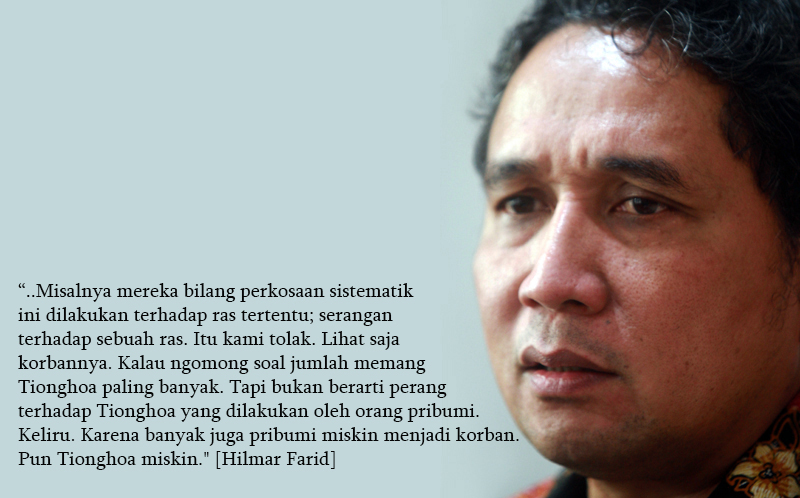

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid: Bukan Perang terhadap Tionghoa

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid. (Foto: Robinsr Nainggolan)

Jakarta, law-justice.co - Sebelum diangkat menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2015, dia lebih dikenal sebagai pemikir-penulis bernas, selain aktifis. Hilmar Farid nama aslinya, Fay panggilan akrabnya. Di saat Indonesia bergolak terutama sejak Mei 1998 yang berujung dengan ketumbangan Presiden Soeharto serta pecahnya konflik di sejumlah daerah, ia lebih banyak melakoni kerja-kerja kemanusiaan. Bersama Sandyawan Sumardi yang kala itu masih menjadi romo Katolik, dia, Karlina Supelli, dan yang lain sibuk menggerakkan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) yang bermarkas di Gang Arus, Cawang, Jakarta. Mengurusi para korban kerusuhan serta menyebarkan informasi yang faktual dan menyehatkan, itu agenda utamanya.

Awak Law-justice.co—Rin Hindryati P, Robinsar Nainggolan, dan P. Hasudungan Sirait mewawancarai pendiri-pegiat Jaringan Kerja Budaya (JKB) dan Institut Sejarah Sosial Indonesia itu di kantornya di Kementerian Kebudayaan, di Senayan. Berikut ini tuturan doktor di bidang kajian kebudayaan lulusan National University of Singapore tersebut ihwal peristiwa Mei 1998 termasuk perkosaan massal.

***

Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) pertama dibentuk tahun ’96 setelah ada bentrokan di Jalan Diponegoro pada 27 Juli. Waktu itu sampai malam korban terus berjatuhan. Itu pertama kali kami berkumpul. Kegiatan pertama dan utamanya adalah mendata korban, termasuk mereka yang dikabarkan hilang.

Setelah 27 Juli tim mulai berkembang terutama setelah terjadi peristiwa kekerasan sektarian di mana-mana. Kami lebih dari sekadar gerakan mencatat; ada juga unsur gerakan penyadarannya. Kami kirim kawan ke Pontianak. Juga ke Banyuwangi. Romo Sandyawan sendiri ikut berangkat. Saya ke Sanggaledo dan Sampit, di Kalimantan. Selama ‘96-‘97 praktis kegiatannya seperti itu.

Tahun ’98 penculikan aktifis terjadi. Waktu itu Kontras [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan] masih dalam proses pembentukan. Kami juga banyak berkoordinasi dengan kawan-kawan untuk mengurus korban penculikan sehingga boleh dibilang karakteristiknya kemudian menjadi gerakan kemanusiaan; agak berbeda dari gerakan hak azasi manusia karena kami nggak terlalu fokus pada urusan hukum dan advokasi di pengadilan. Utamanya fokus pada korban. Boleh dibilang filosofinya Sandyawan [Sandyawan Sumardi]-lah yang merumuskan begitu: sujud di hadapan korban. Fokusnya sebetulnya itu.

Pemikir-penulis yang bernas. (Foto: P. Hasudungan Sirait)

Maret ‘98 mulai ramai gerakan mahasiswa. Sebetulnya waktu itu sudah terasa bakal ada reaksi penguasa dalam bentuk intimidasi dan kekerasan. Salah satu tugas yang kemudian kami anggap penting untuk dijalankan adalah memberikan penjelasan mengenai situasi karena terjemahan di bawah bisa kacau. Kami hampir setiap malam berada di Gang Arus, Cawang. Bikin semacam posko-lah di sana. Pokoknya kita nongkrongin telepon. Kami bikin newsletter. Terus, sebar nomor. Hp belum ada, masih pakai pager. Orang merasa ada isu apa, ya silahkan klarifikasi ke kami. Jadi semacam clearing house.

Fokusnya memang lebih banyak ke isu kemanusian dan korban, dan juga menenangkan publik. Pada dasarnya sebetulnya ini salah satu proses perubahan yakni ada orang yang berjuang agar Indonesia menjadi lebih baik. Bahwa ada yang kemudian menentang dan timbul kekerasan, jelas merupakan sebab-akibat. Kalau di bawah kan terjemahannya rusuh, kacau…Nggak jelas dan cuma membuat orang panik. Nah, kita ingin membantu orang mengatasi kepanikan itu dengan membuat track. Kalau bela keadilan ya lebih baik kalian berdiri di belakang mereka yang bela keadilan dong… Begitulah kurang-lebih. Gerakan kemanusiaan yang terarah untuk membantu publik memahami keadaan yang sebenarnya. Kita lihat waktu itu, mungkin sampai hari ini juga, salah satu problem besar kita adalah: ketika publik pemahamannya terbatas mengenai perkembangan situasi maka tafsirnya pun menjadi masing-masing. Ketika datang ideologi yang aneh-aneh ya sudahlah: pasti kacau.

Terkait pendataan, kami akan langsung mengirim kawan ke mana pun begitu kami dengar ada masalah di satu tempat. Waktu gerakan mahasiswa mulai bangkit, misalnya. Kira-kira April. Kampus banyak yang mulai hidup. Terus mereka bilang, “Wah, kami dikepung!” Biasanya kami langsung kirim kawan untuk meihat situasi dan mengambil data—sesuai temuan di lapangan—kalau memang ada bentrokan.Terus, kami akan berusaha mengkomunikasikannya dengan jejaring. Kami memiliiki tim advokasi hukum. Mereka nanti yang lebih banyak berhubungan dengan LBH dan yang lain. Jadi, sampai April 1998 situasinya begitu.

Ternyata kerusuhan meledak di Jakarta pada 12-15 Mei ’98. Gerakan kami memang terdampak betul. Ada kebakaran di mana-mana. Terus, mulai ada informasi mengenai orang mati terbakar di beberapa tempat sekaligus. Posko-posko Tim Relawan hidup lagi. Kalau tadinya semuanya bergabung di sekretariat Gang Arus, tiba-tiba sekarang menyebar. Di Matraman dan Kota posko ada. Relawan yang rata-rata masih muda merasa ingin melakukan sesuatu. Pendataan segala macam itu ternyata berguna bagi mereka. Pendataan itu semuanya berpusat di Gang Arus.

Level pencatatannya ada beberapa. Cuma, jangan dianggap ada metode yang sistematis yang kami pakai. Nggak ada. Pencatatannya seadanya. Prinsip kami, laporannya dari masyarakat. Kami sering menerima telepon dari masyarakat dan itu kami verifikasi. Kenyataan tak selalu sama dengan laporan yang kami dapat. Sebagian bisa kami verifikasi. Yang bisa diverifikasi itu nantinya semuanya masuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta).

Waktu itu hampir nggak ada soal bagi kami dalam merekrut relawan. Masalahnya justru mengorganisir mereka. Soalnya, banyak banget yang datang. “Kami mau membuat apa?” katanya. Ada yang langsung mau membuka posko. Berdua mereka, biasanya. Ada yang mengatakan dirinya relawan individual. “Terserahlah. Pokoknya gabung aja di sini. Nanti kita atur pekerjaannya,” kami bilang. Pokoknya mereka duduk saja di situ sampai mendapat penugasan. Saya nggak bisa bilang bahwa kami terorganisasi baik, dalam pengertian jelas strukturnya.

Waktu kerusuhan Mei ’98 posko-posko itu efektif. Setelah kebakaran, banyak keluarga yang kehilangan rumah. Kami membuka shelter [tempat penampungan] sampai Mei. Setelah itu mulai reda sebetulnya. Kami tinggal mengawal aksi-aksi mahasiswa. Beberapa kali terjadi bentrokan dan jatuh korban di kalangan mahasiswa. Relawan terlibat dengan memberikan P3K [pertolongan pertama pada kecelakaan]. Membantu merekalah. Kami punya akses juga ke rumah sakit. Korban dalam insiden bisa langsung kami bawa ke Carolus atau rumah sakit yang berjejaring dengan kami.

Saya kira kami mewarnai gerakan reformasi di sisi kemanusiaan terutama pada 12-15 Mei. Sandyawan, terutama, cukup mewarnai. Kan selalu digambarkan orang bahwa para penjarah itu sial karena mati terjebak dalam api. Sebetulnya itu ada bias kelasnya. Karena mereka miskin dan tidak berdaya lantas dianggap perusuh. Kami ingin membalik anggapan itu. Kami bilang: nggak; semua orang itu punya ceritanya sendiri. Mereka unik. Mereka manusia yang punya nama dan punya cerita mengapa sampai mengalami itu. Salah satu misalnya Darwin. Anak sastra yang baik dia semasa hidupnya. Ia sampai meninggal karena membantu anak kecil yang dia lihat lari ke dalam mal. Dia ternyata terperangkap.

Jadi, cerita-cerita ini banyak sekali variasinya. Ada yang memang cari kesempatan. “Wah, ini nggak ada yang jaga…” Mungkin juga dari rumah tidak ada niatnya untuk nyuri. Tapi melihat nggak ada yang jaga, lihat satu orang bawa kulkas, dia kemudian ikut. Jadi, kami juga melihat: penting bagi gerakan reformasi untuk memasukkan elemen ini ke dalam kalkulasinya. Bahwa gerakan keadilan kemudian dihadapi dengan macam-macam cara, termasuk kerusuhan.

Gerakan mahasiswa juga waktu itu nggak mau menerima unsur yang non-kampus. Mereka takut jangan-jangan nanti mereka disangkutkan. Kami melihatnya sebagai efek peristiwa 12-15 Mei yang tidak ada narasinya mengapa itu sampai terjadi. Tidak ada penjelasannya sehingga kemudian orang memilih jauh-jauh. “Nggak ada urusan sama kerusuhan. Gua gerakan murni.” Padahal itu di awal kekeliruannya. Jadi, kami berusaha mengembalikan dimensi kemanusiaan, dimensi masyarakat, dan grassroot atau akar rumput ke dalam gerakan reformasi itu melalui tim relawan.

Kalau Mei ’98 hampir setiap hari kami ada di sekretariat. Kalau mau dibilang rapat koordinasi mungkin istilah itu terlalu mewah. Maksudnya kumpul terus. Kami berusaha mengorganisasi diri. Yang urusannya logistik dan pergudangan berkoordinasi sendiri. Juga yang mengurusi advokasi hukum, mereka yang nantinya membuat pendataan sendiri. Pendataan itu, kalau saya nggak salah ingat sudah Mei. Sudah masuk Palupi [Sri Palupi]; sebelumnya Karyo. Di advokasi hukum ada Azas Tigor Nainggolan, Jhonson Panjaitan, dan yang lain. Kalau yang di lapangan ada Aris, sekarang dia di Kementerian Desa. Jadi, beberapa kawan memang memiliki spesialisasi berdasarkan pengalaman, keadaan, dan kebutuhan. Mereka nggak dikasih jabatan meskipun pimpinan.

Penggagas Festival Kebudayaan 2019. (Foto: P. Hasudungan Sirait)

Walaupun masih lebih banyak mengurusi Suara Ibu peduli, Karlina [Karlina Supelli] juga ikut. Dia punya kontak bagus dengan mahasiswa. Jadi, kalau untuk urusan mahasiswa, apalagi dimensi-dimensi tuntutan politik, dia. Setelah Mei ’98, dia mulai menggantikan Sandyawan sebagai pimpinan. Saya nggak ingat lagi persisnya tapi sebelum referendum Timor Leste. Jadi mungkin pertengahan 1999.

Tantangan terbesar kami waktu itu di organisasi, saya kira. Resources kami tentu terbatas. Bukan punya semuanya termasuk kendaraaan segala macam. Tapi ada saja orang datang menyumbang. Jadi, bukan itu isunya. Bukan masalah kekurangan dana; itu nggak pernah terjadi. Nggak pernah ada masalah logistik dan keuangan karena semuanya memang relawan. Nggak ada yang dibayar sehingga nggak punya problem mengggaji orang.

Masalah yang paling besar sebetulnya organisasi. Dalam pengertian begini: energi yang mau kita salurkan. Orang banyak yang mau turun ke jalan, mau ikut demontrasi. Mereka mau mengubah keadaan. Ada frustrasi sosial. Ini semua perlu dikumpulkan dan disalurkan menjadi satu gerakan yang positif. Itu yang paling berat. Relawan kita sendiri membedakan dirinya dengan memakai atribut palang merah. Tapi, begitu melihat demo mereka juga ingin terlibat.

Mengorganisir teman-teman terasa betul sebagai tantangan paling berat. Kita bagian dari gerakan reformasi tapi nggak ambil bagian ketika bentrok terjadi. “Tempatmu jelas. Peranmu jelas,” kami ingatkan. Cuma kan susah. Heroisme di lapangan. Relawan kami anak-anak muda. Banyak sekali orang yang terlibat. Begitupun, di masa krisis—katakanlah Maret 1998 sampai kira-kira November 1998 waktu peristiwa Semanggi—tidak ada friksi di antara mereka. Mungkin nggak sempat juga mikirin perbedaan. Tentu perbedaan pandangan soal taktik—seperti: mengirim orang atau tidak, masuk ke sana atau tidak—terjadi bahkan sudah seperti makanan sehari-hari.

Tapi perbedaan yang sifatnya strategis nggak ada. Fokus ya berbeda-beda. Di tahun 1999 sebagian tetap di track: ayo kita dukung gerakan mahasiswa, reformasi belum selesai. Sementara sebagian luka-luka tahun ‘98 belum berhasil dibereskan. Jadi, fokusnya lebih ke pendampingan korban dan advokasi. Cakupannya melebar ke Maluku, Poso, Timor Leste, dan yang lain.

Perkosaan Massal

Isu perkosaan massal kami anggap spesifik sehingga kemudian diurus oleh Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan (TRKP). Markasnya di Kalyanamitra. Yuyut [Ruth Indiah Rahayu] ikut, tapi pimpinannya Ita Fadia Nadia. Ketika korban mulai bermunculan, langsung ada pendampingan. Kan nggak mungkin cowok-cowok yang mendampingi. Datanya dikumpulkan sedemikian rupa karena sudah banyak kontroversi. Dibilang itu nggak pernah terjadi, bohong, dan sebagainya. “Mana korbannya? Suruh keluar!”

Dalam keadaan seperti itu hoax juga banyak. Foto-foto muncul entah dari mana, seakan terjadi di Indonesia. Jadi, kami sangat hati-hati karena kemungkinan akan mengalihkan isu. Misalnya mereka bilang perkosaan sistematik ini dilakukan terhadap ras tertentu; serangan terhadap sebuah ras. Itu kami tolak. Lihat saja korbannya. Kalau ngomong soal jumlah memang Tionghoa paling banyak. Tapi bukan berarti perang terhadap Tionghoa yang dilakukan oleh orang pribumi. Keliru. Karena banyak juga pribumi miskin menjadi korban. Pun Tionghoa miskin. Jadi ini bukan melawan orang Tionghoa kaya yang selama ini cukup digembar-gemborkan di Amerika. Semua itu adalah bagian dari upaya untuk menggeser reformasi menjadi konflik sektarian. Padahal jelas gerakan reformasi adalah menuntut keadilan dan perubahan.

Saya sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan korban perkosaan massal. Saya pernah diwawancarai wartawan majalah Tempo. Terus dia bilang, “Waduh, keterangannya menarik. Tapi kalau tidak bisa memberikan bukti yang valid, Bapak bisa dianggap berbohong.” Nggak apa-apa, saya bilang. Lebih baik saya dianggap bohong daripada harus memaksa teman-teman yang melindungi para korban memberikan bukti. Lebih baik saya yang dibilang nggak bisa memberikan data yang valid. Silahkan ditulis seperti itu daripada saya dipaksa untuk membuka. Karena kami juga nggak punya akses; bukannya mau menyembunyikan.

Walaupun ada data TGPF, saya sendiri nggak tahu persisnya angka-angka itu. Tapi secara empirik saya alami pendampingan korban. Teman-taman relawan sungguh-sungguh pergi bertugas. Korban ada yang kemudian difasilitasi macam-macam termasuk dibawa ke luar negeri. Jadi, prosesnya kami amati. Tapi kami tidak pernah bertemu dengan korban. Saya memilih untuk tidak bertemu dengan mereka. Saya percaya teman-teman memang melakukan itu.

Saat itu saya kira kedudukannya kurang lebih ini mengungkap kebenaran yang berusaha dibenamkan. Kita tahu persis dan sadar bahwa media massa pun dalam keadaan yang sulit juga. Pegangannya saya tetap laporan TGPF karena itu sudah diverifikasi sesuai mekanisme mereka. Faktanya, laporan itu pernah diproduksi dan diperiksa oleh orang-orang yang merepresentasi kepentingan yang ada. Jadi, cukup representatif. Ada atau tidak ada perkosaan massal, pegangan saya laporan TGPF. Itu pernyataan terverifikasi dari satu lembaga yang dibentuk negara untuk menyelidiki apa yang terjadi pada tanggal-tanggal itu. TGPF mengkonfirmasi adanya kekerasan seksual.

Setelah 21 tahun perkosaan massal berlalu kita nggak tahu entah dimana sekarang para korban. Juga apakah mereka sudah punya kekuatan untuk berbicara tentang yang dialaminya. Kalau dulu, saya kira mereka memang tidak akan bicara. Soalnya adanya ketidakpercayaan terhadap cerita-cerita perkosaan telah membuat korban merasa dirinya akan menjadi sasaran penghancurkan kalau sampai keluar dari persembunyian dan berbicara kepada publik. Jadi, mereka memilih utuk diam.

Bersama kawan lama. (Foto: P. Hasudungan Sirait)

Sebetulnya di Tim Relawan juga waktu itu pemahaman yang tidak sama tentang kesulitan para korban untuk tampil menceritakan apa yang dialaminya. Ada, misalnya, yang bertanya dalam diskusi-diskusi kami: mengapa para korban tidak ditampikan saja agar semuanya menjadi terang.

Teror

Waktu itu teror sudah seperti makanan kami sehari-hari. Telepon yang nggak dikenal rutin masuk. Yang lebih sistematis juga ada. Persoalannya, kami menjadi bermasalah di mata siapa pun. Soalnya kami mengungkapkan bahwa ada orang yang meninggal secara sistematis di dalam mal bukan karena kecelakaan. Seperti yang di mal Yogya, Klender. Mereka yang selamat bercerita bahwa mereka betul-betul seperti dijebak. Itu kami ungkapkan dan muncul sanggahan terhadap kami. Intimidasi kami rasakan dalam pertemuan-pertemuan. Jadi, memang ini adalah narasi yang ingin dibungkam oleh kekuatan tertentu.

Media massa juga berperan dalam meng-counter sehingga di tahun 2000 narasi yang kami punya sudah hilang dari tengah masyarakat. Orang lebih percaya bahwa tidak pernah terjadi apa-apa.

Tidak sulit sebenarnya menjelaskan bahwa kerusuhan 13-15 Mei ’98 diorkestrasi. Dia dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Kalau memang merupakan kemarahan massal yang tidak terbendung, mestinya habis dong Jakarta ini. Mengapa financial center tidak diganggu, misalnya? Dari segi geografi, daerah-daerah miskin yang disasar pelaku. Lantas, timing. Dia muncul dan padam dengan cepat. Kalau memang pemerintah cepat menggerakkan tentara, dari tanggal 12 Mei saja sudah ketahuan kok. Waktu penembakan di Trisakti pun orang sudah tahu. Sudah terjadi di sekitar kampus Trisakti. Pagar-pagar dibengkokkan dan tiang-tiang listrik dijatuhkan. Orang sudah bisa melihat. Kami di lapangan juga menemukan titik-titik di Cilitan, Klender, Jatinegara…. Itu nggak spontan.

Kita kan tahu itu nggak gampang. Ada komandonya: “Aya serbu…! Membakar itu kan tidak sederhana. Kalau cuma bermodal bensin dan botol kan tidak terus nyala.

Nggak bisa terjadi kerusuhan itu tanpa organisasi. Orang provok di jalan. Saya sendiri saksi di Cililitan. Di sana anak-anak muda, 15 sampai 20 orang bergerombol. Mereka provok orang-orang di Cililitan yang lagi menunggu kendaraan. Nggak ada kendaraan sehingga makin lama makin banyak orang. Setelah situasi sudah matang gerombolan itu pun memulai. Mereka menghancurkan lampu lintas dan marka jalan. Tapi orang-orang nggak bergerak karena menunggu kendaraan atau tinggal di situ dan melihat adanya ketegangan. Jadi, salah sasaran.

Saya bisa bilang itu nggak spontan. Kami bikin laporan sendiri khusus soal itu. Keuntungannya, kami belajar dari Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Pola-polanya sama. Kalau sempat lihat video Kudatuli gambarannya akan jelas. Ada orang-orang yang menarik. Kelihatannya seperti orang lewat. Pakai helm, pakai jaket. Soalnya satu: jaketnya sama, helmnya sama.

Jelas, kerusuhan dan perkosaan massal Mei ’98 bagian dari pertarungan besar. Kekuasaan yang kosong setelah ditinggalkan Soeharto menjadi rebutan. Pemerintah memang terlalu lemah dan tidak cukup punya wibawa di mata masyarakat. Presiden BJ Habibie pun masih dicurigai sebagai perpanjangan tangan dari yang lama. Sementara kekuatan masyarakat sipil belum cukup untuk menentukan arah. Boleh dibilang betul-betul seperti kompromi. TGPF sendiri ini bentuk kompromi. Okelah, boleh diteliti tapi jangan menghasilkan laporan yang tidak sesuai kemauan pemerintah.

Semua ingin mempengaruhi dengan caranya masing-masing. Mungkin nggak bisa dibilang bahwa ada 1 orang tunggal yang menentukan segalanya yang terjadi. Ada collision of interest juga. Perbenturan kepentingan itu bertemunya di lapangan. Kompleks begitu. Kalau dari sisi kami, gerakan kemanusiaan, fokusnya adalah eksesnya yaitu korban. Terserahlah kalian mau berkelahi apa, entah apa yang diperebutkan. Yang nyata di sini, jatuh korban dengan segala macam derita yang mereka alami kemudian.

Komentar